はじめに 運動生理学と栄養学のかかわり

麻見直美,川中健太郎

動物を動物たらしめている共通の特性は,「成長」「生殖(自己複製)」「身体運動」であろう.そして,図1に示すように,動物はこれらを行うためのエネルギーを得るために,食べることによって栄養素 ※を外部からとり入れなければならない.すなわち,人類を含め,あらゆる動物にとって「食」は基本的生命活動である.

ところで,動物の場合,栄養素から生成されたエネルギー物質であるアデノシン3リン酸(adenosine triphosphate:ATP)の多くを「身体運動」に振り分ける(図1).運動しなければ,新たに栄養素を獲得することはできないからである.このように,本来,「食」と「身体運動」は表裏一体となり影響しあっている.動物は食べるために運動し,また,運動するから食べることができる.しかし,狩猟・採集生活を送ってきた時代とは異なり,現代社会に生きる人間は運動しなくても食べることが可能になった.その結果,「食」と「身体運動」のバランスが崩れて肥満症,高血圧症,糖尿病,脂質異常症等の生活習慣病やメタボリックシンドロームが多発している(第11章参照).その一方では,運動量が多い割に食べる量が少ないスポーツ選手なども存在する.これは女性スポーツ選手に高頻度でみられ,近年,Female Athlete Triad(「女性アスリートの三主徴」と訳される場合がある)が問題視されている(第8章参照).

管理栄養士の役目は「対象となる人の栄養状況を評価して適切な食事を提供すること」であり,そのためには,「食」とともに「身体運動」に関する知識と理解が不可欠な時代となった.場合によっては,管理栄養士自らが,生活指導の一環として運動指導を行うことも求められる.また,一方,「運動を通じた健康づくり」や「スポーツ選手のパフォーマンス向上」に携わる健康運動指導士やスポーツ指導者には,「身体運動」とともに「食」への理解が求められる.そこで本書は,管理栄養士やスポーツ・運動関連の専門職をめざす大学生を対象として,①身体運動の効果(運動生理学),②身体運動と食事のかかわり(運動栄養学),③スポーツパフォーマンス向上や健康維持・増進のための食事(スポーツ栄養学)について解説する.

身体運動の効果:運動生理学

身体運動(身体活動:解説参照)の際は脳の大脳皮質運動野が興奮して,その指令が電気信号として骨格筋に届けられる(第2章参照).活動筋では筋収縮に必要なエネルギー源としてATP(エネルギー物質)の消費が活発化する(第1,4章参照).しかし,筋内のATP貯蔵量は非常に少ないので,運動中には栄養素を燃焼させることでATPを常に合成しなければならない(第4章参照).これに伴って酸素消費量が増加する.激しい運動であれば,酸素消費量は安静時の10倍以上に増加する.そのため,運動中には心臓の働きが活発となり,血流量が増加して活動筋に酸素豊富な動脈血がたくさん送り込まれる(第3章参照).一方,栄養素の燃焼によって生じた二酸化炭素を排出するために呼吸運動が活発になる(第3章参照).このように運動すると身体中の臓器の働きが変化する.

さらに,身体運動(身体活動)を継続的に行うことで,骨格筋が太く発達して筋力が高まり,また,心臓や血管,あるいは骨格筋のミトコンドリアが発達することで持久力が高まる(第1,3,4章参照).このように,運動を長期的に行うことで身体中の臓器の機能や形態に適応的変化が生じる.「運動生理学」は「運動が身体にどのような変化を引き起こすか,その現象としくみを研究する学問分野」であり,後述する「運動栄養学」や「スポーツ栄養学」を理解するための理論的土台となる.本書では第1~4章をこの内容に充てた.

「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」(厚生労働省)では,ヒトが身体 を動かすことを総称して「身体活動」と表現している.第12章に解説されているが,「身 体活動」は「安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する,骨格筋の収縮を伴う全ての活動」と定義される.なお,「身体活動」は「生活活動」と「運動」から成り立ち(第12章概略図参照),「生活活動」は,日常生活を営むうえで必要な労働や家事に伴う活動とされ,「運動」は,健康増進や体力向上,楽しみなどの意図をもって余暇時間に計画的に行われる活動とされる.

本章『はじめに』では,ヒトを含めた動物全般の「身体活動」をあらわすために,あえて「身体活動」とほぼ同義で「身体運動」という表現を用いているが,「身体運動」よりも「身体活動」という表現を用いるのが一般的である.なお,各章では「身体活動」で表記統一しているため,この章では「身体運動(身体活動)」と併記する.

身体運動と食事のかかわり:運動栄養学

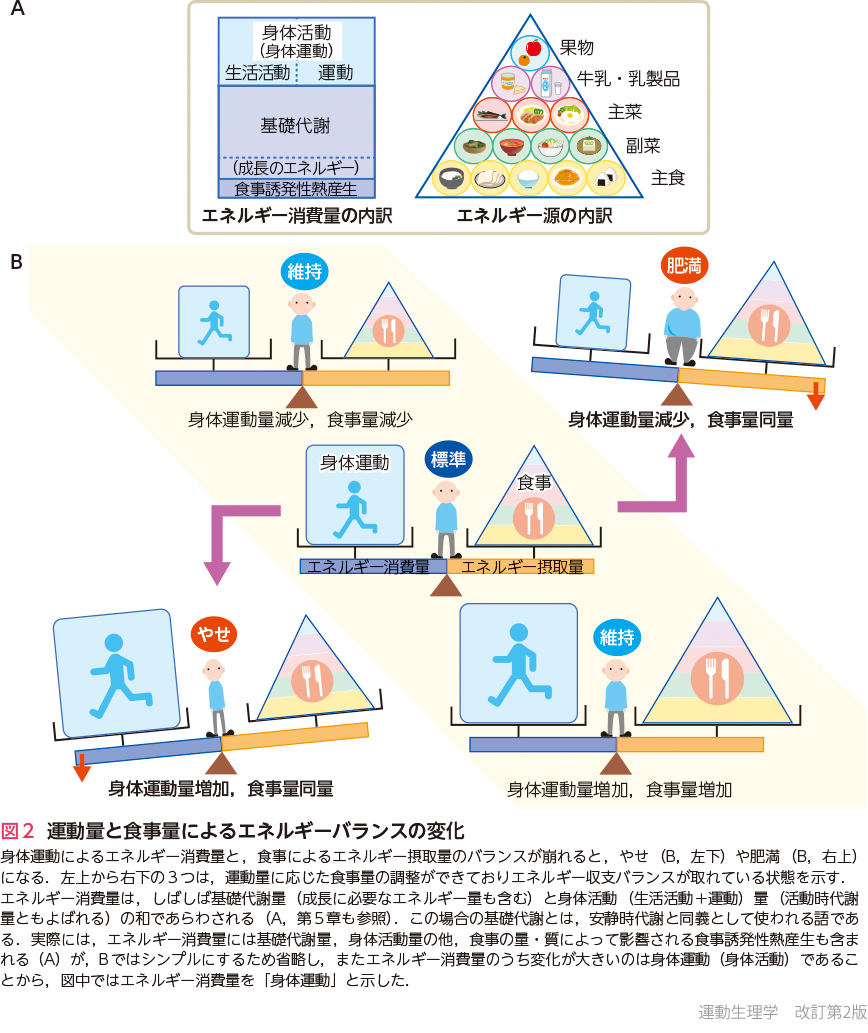

栄養学のなかでも,「摂取した栄養素がヒトの身体にどのような変化を引き起こすか,その現象としくみを研究する学問」は人体栄養学とよばれる.この「食」を通じて摂取する栄養素の効果は,年齢,性別,妊娠や授乳の有無,疾病状態,ストレス状況,身体運動(身体活動)状況などによって大きく異なる.このなかでも身体運動(身体活動)状況は,栄養素の効果に大きな影響を与える.前項で述べたように,運動が身体に劇的な変化を引き起こすからである.したがって,同じ内容の食事を摂取しても,その効果は運動状況によって大きく異なる.例えば,同じ年齢・性別で,同様な体格の者が同じエネルギー量の食事を摂取しても,運動量に応じて肥満になる者と逆にやせてしまう者が存在する(図2,第5,6章参照).また,一方では,同じ内容の運動を行っても,その効果は食事状況によって大きく異なる.例えば,同じ内容の筋力トレーニングを行っても,タンパク質摂取量の多寡に応じて筋肉が肥大する場合と肥大しない場合がある(第7章参照).そこで,個人の運動状況に応じた栄養素効果,あるいは,食事状況に応じた運動効果を考える必要があるが,これは「運動栄養学」とよばれる学問分野である.本書では第5~8章が「運動栄養学」の内容に相当する.

スポーツ栄養学とは

「スポーツ栄養学」は,狭義には「スポーツ選手のパフォーマンスを向上させるためには,どのような内容の食事を摂取したらよいかを研究する学問分野」といえる.「スポーツ栄養学」の発展は,1980年代に「食事や栄養素の摂取内容がスポーツ選手のコンディショニングに大きな影響を及ぼすこと」や「食事や栄養素の摂取タイミングや方法によって効果が異なること」が研究で明らかになってきたことが契機となった.しかし,日本では1980年代当時,スポーツ選手や指導者の間にスポーツ栄養学の知識はまったく浸透していなかった.例えば,1986年にソウルで開催されたアジア大会の日本代表選手について,男性選手の7.5%,女子選手の22.5%が貧血であったという報告がある.貧血の大きな原因は鉄分やタンパク質の摂取不足であるが(第13章参照),当時,スポーツ選手のコンディションづくりのうえで食事が重要視されていなかったことを物語っている.

その後,1990年代以降,「スポーツ栄養学」の知識をスポーツの現場で積極的に活用し,選手に粘り強く食事指導を行う管理栄養士(スポーツ栄養士)の活躍がはじまった.これによって,現在では,多くのトップレベルのスポーツ選手やチームが食事を重要な戦略の1つとして捉えるようになり,オリンピックをはじめとする国際大会にも管理栄養士が同行して選手の栄養サポートにあたっている.また,楽しさを志向してスポーツを行う愛好家,中学・高校の運動部に所属する生徒やその保護者も含めると,実に多くの人々が「スポーツ栄養学」に関心を示す時代になった.これに伴って,管理栄養士の活動の場も大きく拡がりつつある.本書では第9,13章に「スポーツパフォーマンス向上のための食事摂取」について解説している.この内容を理解するには,「運動生理学(第1~4章)」や「運動栄養学(第5~8章)」の知識が必要であることを強調したい.

また,超高齢社会に突入し,生活習慣病患者が急増している日本において,人々の健康に対する関心が急速に高まっている.身体運動(身体活動)は健康維持・増進や生活習慣病予防に効果があり(第11,12章),さらには,高齢者の健康寿命延伸効果を有する(第10章).そして,前項で述べたように,運動効果は食事状況によって,また,食事効果は運動状況によって異なる.したがって,健康維持・増進のために有効な食事と運動の組合わせの解明も,「スポーツ栄養学」が向かう大きな方向性の1つである.現在,「スポーツ栄養学」は,スポーツ選手のパフォーマンス向上のためだけでなく,「食と身体運動(身体活動)を組合わせることで,広く一般の人々の健康維持・増進を図ることを目的とする学問分野」にも発展を遂げている.

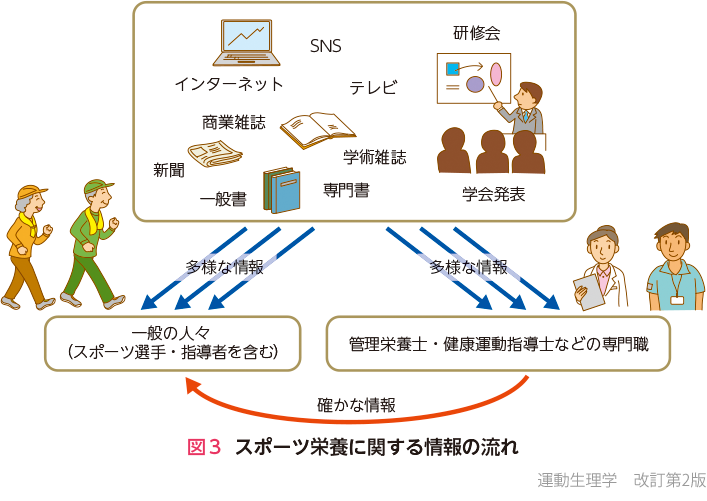

現在,書店にはスポーツパフォーマンス向上,ダイエット,あるいは健康維持・増進のための処方に関する書籍が数多く並んでいる.また,インターネット上にもスポーツ栄養学に関する多種多様な情報が氾濫しており,スポーツ選手や指導者を含めて専門的な知識をもたない一般の人たちは,一体,どの情報を信じてよいのかわからずに振り回されている.スポーツチームや健康づくりの現場で指導する管理栄養士や健康運動指導士には,氾濫する情報のなかから必要な情報を取捨選択し,その選択した情報の「確からしさ」を判断する能力が求められる(図3).そして,ただ単に「この食事や運動がよいですよ」と伝えるのではなく,「なぜそれがよいのか」という根拠を対象者に説明する能力が求められる.本書がその一助になれば幸いである.