分野を超え,早期発見・早期介入が実現するまちへ

赤ふん坊や永松市長,こんにちは! 杵築市って,風情ある城下町が印象的なまちだね! それに,みかんなどの柑橘やお茶,お米,牛,カキやハモまで,農水産の恵みがいっぱい♪ 市長はやっぱり,「カキハモ牛丼茶漬けみかん添え」をメニュー開発するために,市長になったんでしょ?

永松どんなメニューですか(汗).私は地元杵築市の育ちで,社会人になり県庁に就職したんですが,最初に配属になったのが出先の福祉事務所で,ケースワーカーの仕事をしました.その関係もあって,1年間の厚生省(当時)への派遣も経験させていただき,県庁に戻っても福祉・保健・医療関係の仕事が長く,在職期間の3分の2もの期間携わってきました.2013年大分県庁退職を期に杵築市長選への出馬を決意しました.県職員としての経験を生かして,児童福祉や介護保険をはじめ,あらゆる分野で「早期発見と早期介入」ができる市役所にしたいとの思いからです.

坊やへ~,長い間携わってたんだね! まぁボクも,31年間6歳児やってますけど☆≡3

永松は,はぁ……(汗)

坊やじゃあ,市長はこの市をどんな市にしたいと思ってるの?

永松市長になるまでの仕事で今の仕事に一番影響しているのは,児童相談所での経験です.当時,万策尽きてから相談所に来る利用者がみるみる増加している時期で,職員が不足して急な増員を図るほどの忙しさでした.職員総出で目の前の事例を救っていたわけですが,本来,児童相談所は万策尽きる前に相談に来てほしい場所であるはず.川上で子どもが流されるその前の,貧困や家庭事情などの上流対策,つまり,早めの発見や気づきを促し,家族全体の支援につながる介入をすることによって,児童相談所を救出・救助隊員的な仕事から本来の仕事へと復帰させたい,この思いが今につながっているわけです.この早期発見・早期介入を,児童福祉分野だけでなく,市の各分野において実現させる,そんなまちにすべく,日々奮闘しています.

坊や各分野も,カキ・ハモ・牛・お米・お茶・みかんも,みんなごちゃ混ぜに!ってことですかぁ! !

永松ウチの特産,ちゃんと宣伝して……(涙)

何かあっても元に戻れる仕組みづくり

坊や杵築市は,医療や健康に関して,どんなことに取り組んでるの?

永松杵築市では,農業が盛んですが,従事者の高齢化や人口減少で,担い手不足が深刻化しています.世界農業遺産*にも認定されている杵築の農業をなんとか盛り上げないといけない.それと,児童養護施設を出て都会に就職する3人に1人が1年以内に辞めて,生活困窮やうつ病になってしまう問題とを同時に解決できないかと考え,2016年度から,「農業の担い手不足」と「要保護児童の自立・就労」の同時解決をめざして,杵築プロジェクト(児童等自立支援就農チャレンジ事業)をスタートしました.農業は,各分野に素晴らしい先輩(おじいちゃん,おばあちゃん)がたくさんいて,子どもを親身に褒めて伸ばしてくれますし,子どもも他人から厳しいノルマを押しつけられなくて,自然のなかに身をおき,自分のペースで取り組めるので,この生徒と人生の先輩の組み合わせは非常にいいなぁと感じています.教育分野もこの取り組みにはかかわります.このような複数の分野で,よく言われる「セーフティネット」ではなく,「トランポリン」,つまり,「何かあっても死なずにすむ」から,「何かあっても新しいスキルを身につけて元の位置に戻れる仕組み」をつくり上げる必要があるんです.これまでにプロジェクトによる受入児童数も年々増加していますし,受入事業所の数も増加しています.この分野横断的な取り組みを進めるために,教育委員会のフロアの真ん中に「子ども子育て支援課」を挟み込んでみたところ,非常に連携がとれやすくなりました.

坊やふむふむ,カキとハモを牛で挟み込んでみたところ,非常においしかったと…….

永松話聞いてた! ?(゚Д゚)

*世界農業遺産とは:世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域(農林水産業システム)を,国際連合食糧農業機関(FAO)が認定する制度.世界で21ヶ国57地域,日本では11地域が認定されている(2018年12月現在).

住民自治協議会で安心な地域づくりを

坊やでは,杵築市はこれからどんな課題に取り組んでいきますか?

永松そうですね,現在チカラを入れているのが,先ほど申し上げた児童福祉や農福連携を拡張した,小規模多機能の住民自治協議会です.これは,住民の目が行き届き,小学1年生が歩いて通える範囲である旧小学校区単位で,通いの場をつくり,福祉分野だけでなく全分野で早期発見・早期介入をめざす取り組みです.この協議会では,自治部会,産業部会,福祉部会,教育部会などの専門部会が活動し,防災訓練や拠点づくり,農業の6次産業化,生活支援,健康づくり,生涯学習などに,制度の縦割りにならない形で取り組んでいます.3つのあ(あご:きちんとした食事,あし:歩いて通える距離,アルバイト:賃金がもらえる生涯生産者のまちづくり)を大事に,これからのまちを生活レベルで支えていけたらと考えています.

坊やなるほど~,あご,あし,赤ふんかぁ……大事に決まってるよね! !

永松言ってない,言ってない! !(汗)

総合診療医が地域づくりや包括ケアの要に

坊やでは,市長が総合診療医にしてほしい,こうあってほしいと思うことを教えてください!!

永松そうですね,全世代の包括ケアや共生社会が全国各地で実現するために,総合診療医が地域づくりや包括ケアの要・核になってほしいと思います.診療上の情報のみならず,地域の情報をふまえて,健康関連多職種や住民自治協議会などが連携しながら取り組み,地域に安心をもたらす,そのリーダー役を総合診療医に担っていただくことで,これからの日本の地域は次のステージに進めるのだと確信しています.

坊やでは最後に,全国の読者の皆さんへ,メッセージをお願いします!

永松医師として世のため人のために活躍すること自体スゴいことですが,さらに深めて地域に対してどう頑張るのか,地域にとって何が価値あることなのかを考えられることはもっとスゴいことです.地域のなかに入り,クスリで解決するのではなく,包括ケア的な視点で解決することが重要になるでしょう.その包括ケア的視点や早期発見・早期介入の視点をぜひ,患者になる前の生活者の時点からケアを体感し実践できる杵築で学んでいただきたいですね.

坊やそうそう,カキ・ハモ・牛・お米・お茶・みかんも,早期発見して食べてしまわないと,売り切れちゃったら大変だもの! あ~おいしい,カキハモ牛丼茶漬けみかん添え! !

永松い,いつの間に! ?

坊や永松市長,今日はお忙しいなかありがとうございました! 次回は,奈良県・川上村の栗山忠昭村長にお話を聞いてきます! お楽しみに~☆☆☆

実際に,杵築市の住民自治協議会にお邪魔してきました☆ この日は教育部会による料理教室が開催されていたよ.地元の皆さんが集まってワイワイと,特に男性の参加者も目立ったのが印象的でした! 参加していた男性にお話を聞いたら,住民自治協議会では地域課題を調査するため,高校生以上の地域の全住民にアンケートを実施したんだって! アンケート結果では,「男性の高齢化が進み,ひとり暮らしになると食事に困る」という結果が出たため,「男性の料理教室」を定期的に開催し,男性も料理ができるようになることで,食事面での日常生活の不安の解消につなげていくそうだよ.地元で採れた野菜をふんだんに使って,つくったものをみんなで食べて,料理をつくるだけじゃなくて地域の絆もつくられているように感じました.教育部会では他にも,生活の学びの企画や,スポーツの企画を実施してるんだって.「みんな顔の知れたナカマだから,来てないひとに電話したり様子を見に行ったり,何かあってもすぐにわかるんやわ」とのこと.まさに早期発見だね! ! ボクも,赤ふんを穿けないほど調子が悪い人に気遣えるようにならなきゃ☆

農福連携と社会的処方

農福連携と社会的処方

今回紹介した農福連携ですが,これから日本のトピックになると感じています.というのも,農福連携の福祉分野は今回紹介した児童福祉分野に限らず,高齢者福祉分野にも親和性が高いうえに,日本では社会構造の変化に伴い農業のあり方が再度問われているからです.はたして,どのような農福連携が今後の日本に起こるのでしょうか? また,われわれ総合診療医が成すべき役割は?

在宅介護先進国・オランダでは,「農場ケア」という通所介護サービスが注目を集めています.野菜や果物の農家や,牛や羊の畜産農家が,認知症高齢者を受け入れ,緑豊かで落ち着ける自然のなかで過ごし,時には水やりや餌やりなど,利用者の昔からやり慣れた農作業を営むことで,認知症の進行を遅らせたり,施設入所を遠ざけたりしているとか.入浴サービスはなかったりしますが,介護専門スタッフやボランティアスタッフが利用者を見守り,送迎も介護サービスで工面できるそうです.受け入れ農家としても,農業での収入に加えて介護サービス運営での収入も得られます.

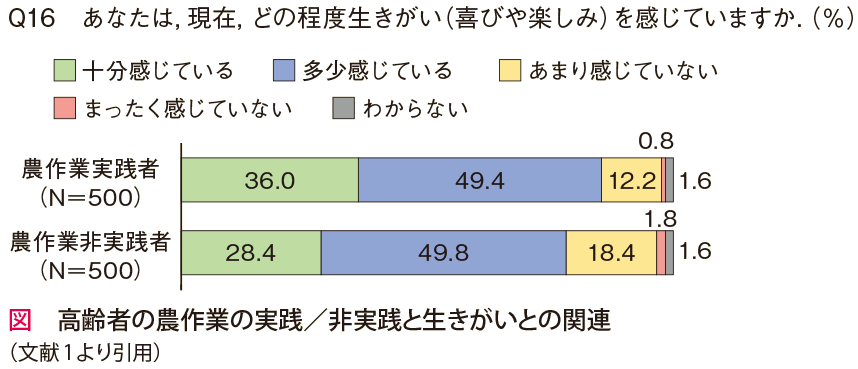

日本でも,高齢者の通所介護(デイサービス)等に農作業ができる環境を用意している事業所が増えていますが,「農作業」ではなく「農業」として取り組んでいるところは多くありません.それでも,岩手県花巻市のように,地元の高齢者が主体となり,介護サービスを必要とする高齢者とともに農場を運営する事例もみられるようになってきました.ある報告によると,農作業をしている高齢者は,していない高齢者よりも,生きがい(喜びや楽しみ)を感じているとのことです(図)1).このことは,多くの総合診療医が,日常診療でも経験しているのではないでしょうか―農作業をしている間は何とかADLや認知機能を保っていた高齢の患者さんが,農作業をやめたとたんに弱ってしまう,という事例を.それだけでなく,農作業実践者の方が友人知人が多いなど,健康にもかかわるさまざまな事象が指摘されています.

このような事情をふまえ,われわれ総合診療医が直接農福連携事業に手を出せると一番よいのかもしれませんが,なかなかそれは難しいですよね.しかし,日頃より農作業と結びつきが強いサービスや団体等を把握しておき,ここぞと患者さんに紹介・推奨する「社会的処方」的な対応は可能かもしれませんし,地域ケア会議等の健康関連協議において農福連携を推奨・紹介する,介護福祉事業所と協働する,行政に提案するなど,総合診療医として農福連携の健康面の効果をうまく主張し,地域を農福連携に導くことができるかもしれません.人口減少時代,どの分野も人手が不足していき,分野連携は喫緊の課題です.分野連携,健康分野からはじめてみませんか?

大分県杵築市・市長

昭和28年杵築市生まれ.県立杵築高等学校卒業後,同志社大学を経て,昭和53年大分県に入庁,障害福祉課長,医務課長,子ども・女性相談支援センター所長,福祉保健部長などを務める.平成25年県を退職後,杵築市長に就任(現在2期目).

市長就任後は,「健康で活力ある安心の杵築市」の実現に向け,全世代対型地域包括ケアシステムの構築をはじめ,企業版ふるさと納税を活用した社会的養護(DVやネグレクト等)のなかで暮らす子どもたちに農業などの従事体験を通じて,社会のなかで働くことの意義を習得させる杵築プロジェクト(児童等自立支援就農チャレンジ事業)を実施.内閣府から先進事例として紹介された.