概論

食の理(ことわり)を学問する

Science for the biological theory and mechanism behind diet

小幡史明,永森收志

Fumiaki Obata1)2)/Shushi Nagamori 3):RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research 1)/Graduate School of Biostudies, Kyoto University 2)/The Jikei University School of Medicine 3)(理化学研究所生命機能科学研究センター1)/京都大学大学院生命科学研究科2)/東京慈恵会医科大学3))

「食」は栄養素などの食関連分子を摂取し,生きるための営みである.われわれは「からだは食べたものでできている」ことを知っていながら,日々の食事から摂取している個々の食関連分子が,どのように働いているのか,十分に知らないのではないだろうか.それぞれの栄養素や多様な食関連分子について,その動態制御や感知・応答制御のメカニズムを高解像度かつ多階層的に解明する学問として「食理学」の確立をめざす動きがある.食文化の豊かな日本で起こりつつある,その潮流や今後の方向性などを概説したい.

はじめに

食関連分子は,生命を司るあらゆる生体反応にかかわる.また,「食」は生命だけではなく,社会,人間の文化的な営みにとっても大きな役割を果たす.このような「食」に関する学問は,日々の生活に近いため基本的に出口志向・応用的であり,幅広い学問分野において分散して発展してきた.一方で,われわれはいまだ基本的な栄養素についてさえ,その動態や生理機能,生体応答についてあまり理解できていない.一つひとつの食関連分子の動態と作用機序を解明し,それらの代謝生理応答,行動変容,成長や老化ヘの影響を分子レベルから明らかにする必要がある.

本特集タイトルにある「食理学」とは,薬理学の薬を「食」に置き換えた造語である.東洋医学において食材が漢方の材料になっているように,薬理学と「食理学」は本来,祖を同じにするといえよう.また,生理学とも同門であろう.食関連分子の機能を高い解像度で解明し,「食」に関する幅広い生命現象について分子から個体レベルまで理解する学問として「食理学:Dietology」の確立を提案したい.

1食の科学の歴史

生きるために食べよ,医食同源,腹八分目などの言葉が示すように,古来人は摂取する食物が健康に大きな影響をもち,病にかかわることを認識してきた.18〜19世紀にかけての欧米において,動物は食物を摂取しそれを燃焼させることでエネルギーを取り出して生きていることや,炭水化物や脂質,タンパク質などがエネルギー産生に大きく貢献していることが証明された.その後,タンパク質がアミノ酸で構成されること,そのアミノ酸には食事からの摂取を必要とするもの〔必須(不可欠)アミノ酸〕とそうでないもの〔非必須(可欠)アミノ酸〕があることも明らかになった.19世紀後半以降には,エネルギー産生栄養素ではない特定の栄養素が欠乏することで健康を損なうことヘの理解も進んだ.例えば,米糠に含まれる抗脚気因子の発見を発端とし,ビタミンの概念が生まれた.本邦においても,食事による脚気の克服,オリザニン(ビタミンB1)の精製など,世界を牽引する栄養研究が行われてきた歴史をもつ.さらに研究が進み,20世紀には生命の維持に必要な栄養素についてはほとんどすべて明らかにされたと考えられ,経済的な理由を除き栄養欠乏が問題になることはほぼなくなったと思われる.

一方で20世紀以後,過食による肥満や糖尿病が蔓延し,食の科学は栄養欠乏による病態から,栄養過多による病態への理解に大きくシフトしてきた.これと表裏一体の現象として,栄養を適度に制限することにより健康寿命を延長できることがモデル動物を使った研究から示されることとなる.個体寿命が大きく延長する線虫やショウジョウバエ,マウスの遺伝子変異が,食に応答するシグナル伝達経路の遺伝子であったことなどから,そのしくみを解明する研究が爆発的に進んだ.

2食理学の必要性と実践

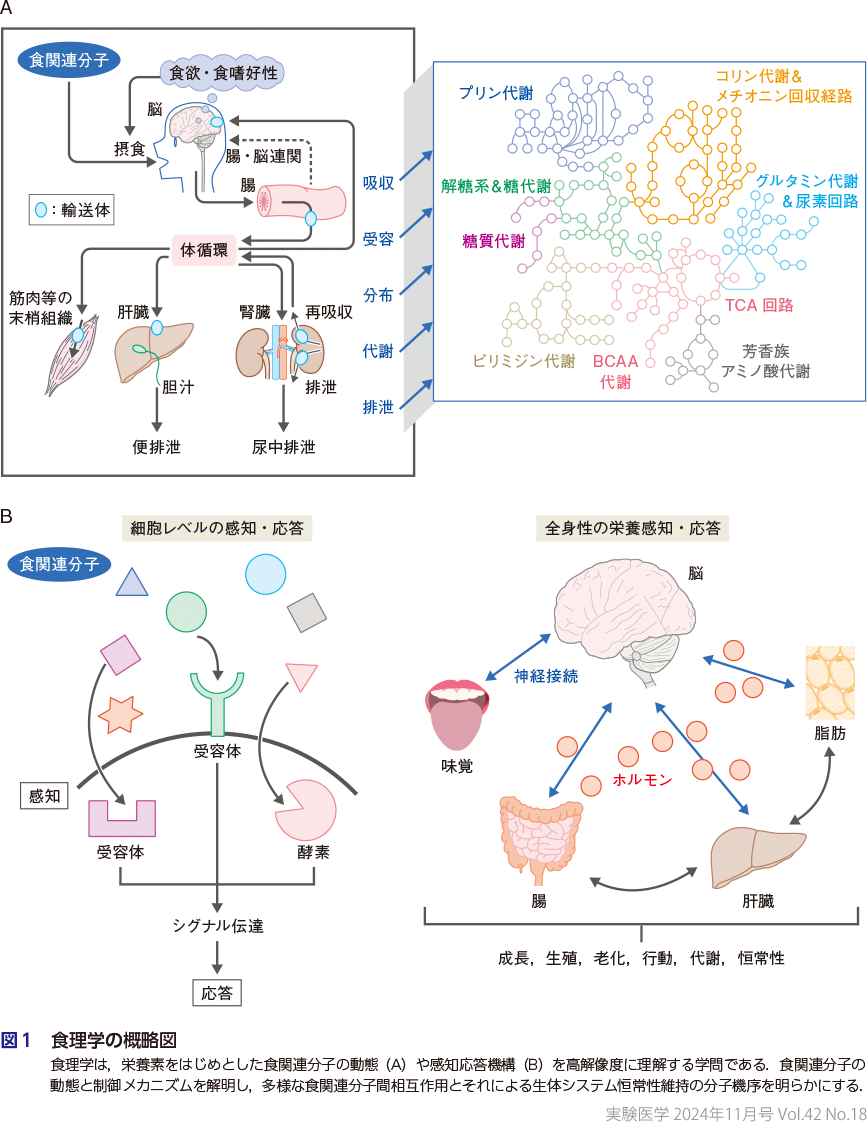

こうした流れのなかで,過食や絶食,食事制限など,摂取する食事量の増減に対する個体の応答,状態変化については解明されてきたが,一方で食事の質や栄養バランスが個体に与える影響にはまだまだ不明な点が多い.食理学は大きく2つの領域から成り立つ(概念図).すなわち,①生体の外から取り込まれる食関連分子の生体内での動き,つまり動態(吸収,分布,代謝,排泄)の理解(図1A),②食関連分子を特異的あるいは統合的に感知し,その増減・インバランスに生体が応答する分子機構の理解,である(図1B).

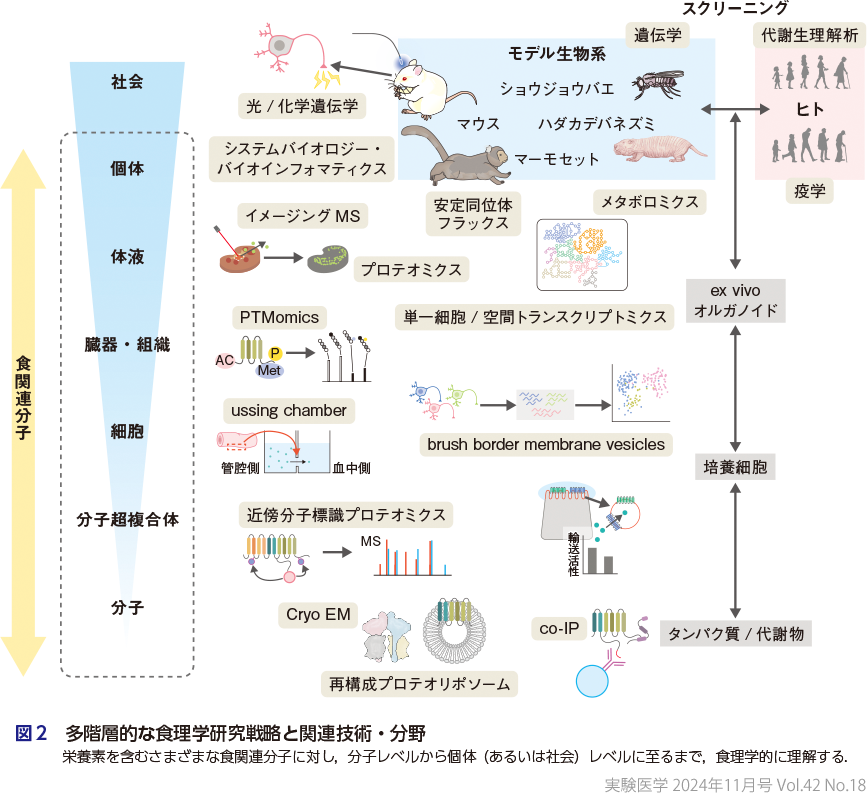

また,その解析を進める基盤技術の進展も必須となる.さまざまな専門性をもつ研究者らが集結することで,複雑な生体システムに対して挑むことが可能となる.近年の生命科学においては,分子,細胞,個体など複数階層を対象とした研究が増えてきたが,いまだ階層間を定量的につなぐことは容易でない.また「食」にかかわる研究の場合,個体内環境にあって個体外生命である腸内細菌叢も深くかかわってくる.食理学では,食関連分子を軸としつつ,階層を超えた解析を行う(図2).「食」にかかわる基本的なしくみが分子レベルから個体レベルまで明らかにされることで,「食」による健康寿命の延長をめざすことが可能になるだろう.

以降に,食理学を確立するための基盤となる各領域の動向を概説する.

❶ 食関連分子動態と制御

食関連分子は薬物同様に生体にとって外来物であるが,内因性分子を含み,さらに基本的に生体に必要なため,その動態解明は容易ではない.食関連分子が生体に吸収され,さまざまな組織・臓器に分布して生体反応にかかわるためには,細胞膜を透過する必要がある.物質が細胞膜を越えるしくみは複数の経路が確認されているが,なかでもトランスポーターによる経路は多くの食関連分子の輸送に使われている.この栄養素(食関連分子)トランスポーターの研究に本邦の研究者は大きな貢献をしてきた.例えば,グルコース輸送体の機能解析を進め,「transporter」という単語を創出した笠原らの生化学的研究1)や,糖尿病薬の標的であるSGLT2など多くの栄養素トランスポーターを分子生物学的手法で発見した金井らの研究は,飛躍的に食関連分子動態を担う分子実体の理解を進めた.

しかしながら,生体内においては多様な食関連分子が存在し,それぞれの輸送システムが相互に絡み合っており,その動態の解明は容易ではなかった.しかし近年,さまざまな解析技術が進歩したことで,生体における食関連分子動態を解明,制御することが可能になってきた.瀬川は金井とともにアミノ酸トランスポーターなど複数分子を同定した後,さらにリン酸トランスポーターを発見し,栄養学的観点から生体におけるリン酸の研究を進めた.本特集では,リンなどのミネラルに関する研究を国際的な動向を踏まえて解説する(瀬川・竹谷の稿).高田は,本邦の研究者がその確立に貢献した薬物動態学的手法をさらに発展させ,ビタミンや尿酸のトランスポーターを明らかにし,その生理的かつ病態生理的意義を明らかにしてきた(高田の稿).一方で,主要な栄養素や病態にかかわる食関連分子と違い,2万以上あるとされているほとんどの食関連分子や腸内細菌代謝物の動態研究はあまり進んでいない.Wiriyasermkulらは,笠原が用いた古典的な生化学手法から最新マルチオミクスまでを用いて分子から生体レベルまでを階層的に解析し,アミノ酸の光学異性体d-アミノ酸の輸送システムの一端を明らかにした(Wiriyasermkul・永森の稿).

❷ 食関連分子の感知・応答制御

食理学においては,個体を構成する各細胞が食関連分子を認識し応答する基本的なメカニズムの理解は欠かせない.分子生物学や生化学,遺伝学により,糖やアミノ酸,脂質などに応答する経路として,インスリン/IGF-1シグナル経路,TOR経路,AMPKやサーチュイン,SREBP,GCN2-ATF4経路など,多くの栄養シグナル機構が同定された2)3).これらは細胞レベルでは,分裂,分化,代謝,翻訳やタンパク質分解などを制御し,個体レベルでは成長や代謝恒常性,生殖,あるいは寿命を制御している.しかし,構造,大きさ,特性において多様な栄養素を特異的に感知,制御し,その増減に対して全身性に応答する分子機構についての解明ははじまったばかりである.

個体の栄養応答は,内分泌ホルモン等によるダイナミックな臓器連環により担われており,膵臓からのインスリン,脂肪組織からのレプチン,腸から出るGLP-1,肝臓から出るFGF21など,栄養応答性ホルモンが次々に同定され,その機能解析が進んでいる.インスリンやインスリン様成長因子(IGF)は糖やアミノ酸に応答するホルモンの代表格であるが,その詳細な制御や生理機能についてさえ,いまだ解析途中である(阪口・窪田の稿).また,神経科学的側面からの栄養感知・応答については,味覚神経に加え,腸に投射する迷走神経等における栄養感知が知られる.内分泌ホルモンからの栄養情報を含め,それぞれの栄養素を認識する神経回路が,脳の視床下部にある摂食中枢にどのように入力し,その結果複雑な食行動を支配するのかについても,解明が進んでいる(中島の稿).

また,腹八分目,いわゆる食事制限によって代謝恒常性を促進し,個体寿命が延長可能であることが,多くのモデル動物の研究から明らかとなっている4)〜6).そのメカニズムとしてアミノ酸感知の重要性が明らかになりつつある(小坂元・小幡の稿).栄養感知経路の制御不全は老化の指標の1つであり7),個体老化の抑制,健康寿命の延長をめざすうえで,食理学が果たす役割は大きい.多階層かつ多様な栄養応答経路が,どの臓器で,どのような栄養素をどの程度感知し,どのように互いに連携して個体の恒常性を維持しているのかについて,解明が進んでいる.

❸ 食理学を支える研究技術・手法

食理学の確立には,多様な分析・解析技術が必要であるが,特に高度な食関連分子とその代謝物の定量分析技術は必須である.質量分析の発達にともない,食関連分子やその代謝物を網羅的に同定する技術が日進月歩で進化している8)9).食品中には最低でも26,000以上の食関連分子が含まれていることが明らかとなっている10).リピドミクスや,水溶性メタボロミクスに加え,ミネラル類についても誘導結合プラズマ質量分析等によるメタローム解析が進められている.また,安定同位体を用いた動的代謝プロファイリングや代謝フラックス解析により,特定の栄養素動態を生きた動物個体で追うことも現実的になってきている.さらに,食関連分子を可視化する,質量分析イメージングや蛍光イメージング,ラマンイメージング,放射光イメージングなどの技術革新も進んでいる.

栄養素やその代謝物,腸内細菌の種類は膨大であり,かつ宿主であるヒト(動物)側の情報も大量になった.加えて,食関連分子間の相互作用の結果,栄養素動態や代謝,個体応答はより複雑化する.これらの統合的解析には,情報科学が必須である.オミクスデータを含む大規模なデータの解析やシステム生物学的アプローチは欠かせない.動物個体内における各臓器の代謝フラックスをシステムとして理解しようとする試みも進んでいる.また食理学研究には,遺伝学的解析が可能なモデル生物の利用も欠かせない.特に基本的な栄養素の機能や動態は進化的に高度に保存されており,酵母や線虫,ショウジョウバエを利用することが有効である.同時に齧歯類や霊長類などの動物モデルとヒトをつなぐ研究技術として,再生医学的な手法も欠かすことができない.さらに,ヒトのリアルデータから「食」にかかわる新たな仮説や問題を掬い上げ,その機構と意義を分子レベルで解き明かすうえで,疫学的アプローチは有効である.観察研究や臨床試験などを通じて,食と健康状態,さらには疾病の関連性を解析する.コホート研究やケース・コントロール研究,さらにランダム化比較試験(RCT)により,ヒトに有効なエビデンスが取得できる.なお,こうした高度な疫学研究に資するため,分析技術の標準化等によるデータの信頼性向上も必要だろう.

おわりに

現代の食の科学は,われわれがより健康になるための実用化を強く意識した応用的側面が強固になりつつある.特に新たな機能性食品成分の探索や,既存の食品成分に新たな機能性を付加するような研究に向かうことが多い.もちろん出口をめざすことは重要であるが,出口に向けて丁寧にルートを整備し,(まずは基本的な栄養素,次にそれ以外の広範な食関連分子に対して)確かな理論を構築しながら進んでいくことが重要ではないだろうか.分子生物学,遺伝子工学が著しく進展し,網羅的解析をはじめとした高度な研究技術が広く使われるようになった今こそ,「食」と「生命」のかかわりをじっくりと紐解く必要があるのではないだろうか.

現状,食に関する研究は,方法論や目的によって農学・薬学・医学・工学・理学といったさまざまな分野に分散している.個々の分野ですばらしい成果を上げ,食や栄養に関する基本的理解の推進に貢献している研究者は少なくないが,じつはこうした研究者が一同に介する機会はきわめて少ない.本邦は,歴史的にも食にかかわる研究がさかんであり,国民の食に対する関心もきわめて高い.ならば本邦の食にかかわる研究者らが一丸となり,食理学の基盤をつくり上げるべきではないか.その趣旨に賛同していただけるならば,あらゆる分野の研究者に,ぜひ食理学研究に参画していただければ幸いである.

文献

- Kasahara M & Hinkle PC:J Biol Chem, 252:7384-7390(1977)

- Efeyan A, et al:Nature, 517:302-310, doi:10.1038/nature14190(2015)

- Yuan HX, et al:Mol Cell, 49:379-387, doi:10.1016/j.molcel.2013.01.019(2013)

- Longo VD & Anderson RM:Cell, 185:1455-1470, doi:10.1016/j.cell.2022.04.002(2022)

- Green CL, et al:Nat Rev Mol Cell Biol, 23:56-73, doi:10.1038/s41580-021-00411-4(2022)

- Obata F & Miura M:Annu Rev Genet:doi:10.1146/annurev-genet-111523-102042(2024)

- López-Otín C, et al:Cell, 186:243-278, doi:10.1016/j.cell.2022.11.001(2023)

- Rinschen MM, et al:Nat Rev Mol Cell Biol, 20:353-367, doi:10.1038/s41580-019-0108-4(2019)

- González-Peña D & Brennan L:Annu Rev Food Sci Technol, 10:479-519, doi:10.1146/annurev-food-032818-121715(2019)

- Barabási A-L, et al:Nat Food, 1:33-37, doi:10.1038/s43016-019-0005-1(2019)

参考図書

- 「分子栄養学-科学的根拠に基づく食理学」(板倉弘重,近藤和雄/編),東京化学同人(2019)

本記事のDOI:10.18958/7569-00001-0001738-00

著者プロフィール

小幡史明:2012年東京大学大学院薬学系研究科にて博士号を取得後,さらに3年ポスドクとして代謝研究に従事した後,英国フランシスクリック研究所に2年半留学.そこで立ち上げた腸内細菌研究を持ち帰り,’17年より東京大学大学院薬学系研究科にて助教・講師として栄養や腸内細菌の研究をスタート.’21年より現職(理化学研究所生命機能科学研究センターチームリーダー/京都大学大学院生命科学研究科客員准教授).主にショウジョウバエ遺伝学を用いて,個体の栄養応答機構を研究している.

永森收志:東京慈恵会医科大学SI医学応用研究センターセンター長,臨床検査医学講座教授.2001年東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了後,UCLAおよびHoward Hughes医学研究所研究員,大阪大学大学院医学系研究科准教授,奈良県立医科大学教授などを経て,’20年より現所属.トランスポーターのささやきを聞くために研究している.

食理学の考案者と定義

食理学の考案者と定義

小幡は,東京大学大学院薬学系研究科の遺伝学教室(三浦正幸教授)において,代謝に関する研究で学位を取得した.代謝研究を進めるとその原料である栄養素に興味が移り,栄養分野にどっぷりハマることとなった.個々の栄養素に対し,薬に適用されるような高い解像度での分子機構の理解が必要だと考えるようになり「食理学」という言葉を思いついたが,検索をかけてみるとすでに「食理学」の言葉を使用する研究者が散見された.厳密な意味で,「食理学」という言葉を最初に使いはじめた人が誰であるかは定かではないが,東京農工大学名誉教授の矢ヶ崎一三先生は早くからその必要性を訴えられている.また,板倉弘重先生,近藤和雄先生による著書『分子栄養学』のなかでも強調される.われわれは,食理学の英訳は「Dietology」が適切と考えているが,この言葉自体はわれわれの定義とは異なる使われ方をしているようであり,また,食を意味するBromaから「Bromacology」を当てることも可能であり,まだ統一見解は得られていない.このような黎明期にある食理学ではあるが,豊かな食文化を有する日本からこの学問を確立し,盛り上げていければと考えている.(小幡史明)