概論

がん悪液質再考:最新研究に基づく定義の拡張

Revisiting and revising the definition of cancer cachexia for clinical

benefits

河岡慎平

Shinpei Kawaoka:Department of Integrative Bioanalytics, Institute of

Development, Aging and Cancer, Tohoku University1)/Inter-Organ

Communication Research Team, Institute for Life and Medical Sciences, Kyoto

University2)(東北大学加齢医学研究所生体情報解析分野1)/京都大学医生物学研究所臓器連関研究チーム2))

がん悪液質はがんを宿した個体の典型的な終末像である.個体が痩せ,衰弱し,死に向かう像だ.がん悪液質研究は,この終末期のイメージにフォーカスしてきた.これに対し,本特集では,がんが宿主の臓器や細胞にもたらす病的な変容の全体をがん悪液質として捉え直すことを提案する.旧来のがん悪液質の定義に該当しない変容の中に,制御可能で,かつ,その制御が全身状態の改善やがん治療の補助に有効でありうるものがあることがわかってきたのだ.これら最新の研究を概説し,がん悪液質という言葉が手遅れを意味しないという認識を確立したい.

はじめに

がんはわが国の主要な死因でありつづけている.がんによる年間あたりの死者数は37〜38万人で推移しており,年間死者数の25%以上に相当する1).がん医療の目覚ましい発展をもってしても根治できない症例の数が多いことを物語る数字である.

がんによる死はどのようにして起こるのだろうか.死は,呼吸と血液循環および脳の全機能が完全に停止し,その状態が継続することと定義されている2).この状態に至る道筋は何通りあるのだろうか.脳腫瘍であれば物理的な障害が致命的であるように思えるし,肺がんあるいはがんの肺転移によって肺機能が損なわれるのも致命的だろう.一方で,乳がんの場合には,原発臓器の異常というよりは多臓器への転移やがんが宿主の細胞や臓器に影響することによる全身の不調が死につながると想像できる.そのがんを宿した個体のもともとの状態や生活習慣も死に向かう道筋の性質に影響する可能性が高い.がんによる個体の死がどのように起こるのか,という問いは,シンプルではあるが答えることが難しい問いだ.

悪液質はがん死に至る道筋として最もよく知られた症候群である3).cachexia(カヘキシア,カヘキシー)ともいう.ギリシャ語源でkakos(悪い)とhexis(状態)に由来する言葉である.“最期の病”と表現されることからもわかるように,根治不能ながんが引き起こす終末像の典型例といってよい4).がんが「謎の疾患」であったころは,がんの存在が個体の衰弱によってはじめて認識されるという場合も多かったはずだ.

近年,がん悪液質に関する研究が活発化している.がん患者の生活の質を向上させることの重要性が強く認識されはじめていること,がん悪液質ががん治療の妨げになる場合がしばしばあること,また,がん悪液質による医療コストの増大・就労の不可といった経済毒性に注目が集まりはじめていることが主な理由である5)6).

本特集のねらいは,最新の研究に基づく新しいがん悪液質観を確立し,がん悪液質の理解と制御がいかに重要かを論じることである.本特集が日本におけるがん悪液質研究の活性化につながれば幸いである.

1がん悪液質のステレオタイプとその功罪

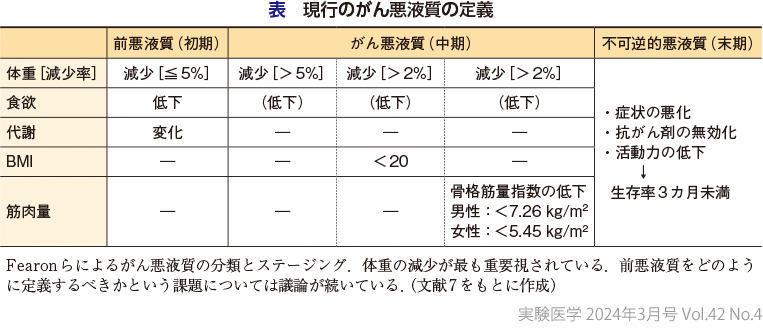

「がん悪液質の研究は難しい.そもそもがん悪液質が生じていたらもう手遅れだろう」と言われることがある.この考えは,がん悪液質のステレオタイプによるものである.そこでまず,がん悪液質のステレオタイプについて概説する.表に示したのは現在のがん悪液質の定義である.2011年にFearonらによってつくられた定義だ7).2024年現在において最も有名ながん悪液質の定義と表現して差し支えない.

❶ 「みてわかる」がん悪液質

表に示したとおり,がん悪液質は体重や筋肉の減少といった,マクロな,侵襲なく測定できるパラメータによって定義されている.極論すれば,一目でそれとわかる症候群なのだ.末期がんの患者が食欲を失い,痩せ細り,筋力を失っていれば,これが「きわめて悪い状態(cachexia)」であることはすぐにわかる.この終末的なイメージこそが,がん悪液質の一般的なイメージである.このイメージからがん悪液質=手遅れと考えるのは当然だ.

❷ がん悪液質のステージング

がん悪液質のステレオタイプ(末期像)はいささか表層的であり,臨床的な有用性は十分ではないように思われる.そこでFearonらは,このステレオタイプを「不可逆的悪液質」(=手遅れ)とし,それより前の状態を「悪液質」,「前悪液質」と段階的に定義した.さらに,がん悪液質に適切に対処するためには,手遅れになる前の早期介入が必要であると提唱した.この考え方は合理的で,現在のがん悪液質研究の重要な基盤となっている.

❸ 現在の定義の有用性について

Fearonらの定義の進歩性・有用性を認めたうえで,あえてその問題点を論じたい.最大のポイントは,前悪液質の定義が不可逆的悪液質の定義に引っ張られており,その実態が明らかでないことだ.前悪液質の定義にはやはり体重や筋肉といったマクロなパラメータが使われており,「手遅れではない状態」を指しているにすぎないともいえる.前悪液質を定義するための特異的なバイオマーカーも存在しない.これでは,前悪液質というコンセプトの臨床的な有用性は限られてしまう.もう一つのポイントは,現在定義されている前悪液質の状態が本当に治療可能な状態なのかがわからないことだ.確かに明らかな手遅れになる前の状態ではあるが,治療介入のポイントをどう決めればよいのか,治療の効果はどう評価するべきなのか,これらの大きな課題が山積している.評価の難しさは臨床研究を実施することの困難さにも直結している.現状では,現行の定義に含まれる症状(主に体重減少)を改善できないものは治療としては認められない.氷山の一角のみで治療効果を判断することのデメリットは大きいのではないだろうか.Fearonらによる「がん悪液質は栄養治療では回復しない栄養障害である」というような表現も研究を阻害する恐れがある(あるポイントを過ぎると回復不可能になるという表現ならばわかる).以上の観点において,Fearonらの定義は積極的に改訂し,また,進化させていくべきものであると筆者は考えている.

2新しいがん悪液質像

ここで,新しいがん悪液質像を提唱したい.考え方は単純で,がんによって宿主に生じる症状(病態生理)のすべてを「がん悪液質」として捉えてしまおうという考え方である(コラム参照).重要な3点に絞って論を展開する.

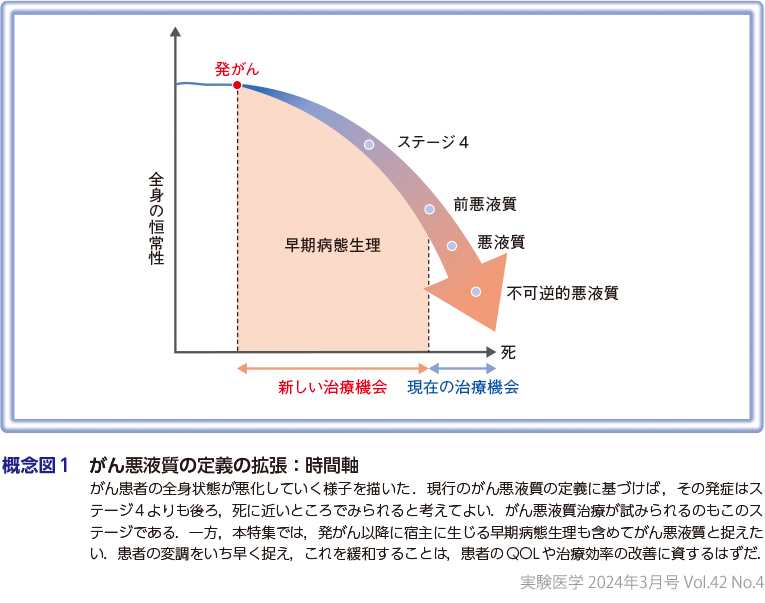

❶ 時間軸

考えるべき時間軸をがんの発生まで戻そうということが最初のポイントだ.がんが自身に有利な微小環境をつくることはよく知られている8)9).がんの発生よりまもなく,免疫細胞などの宿主の細胞が影響を受けるのである.がんによる宿主への悪影響は前悪液質よりもずっと前にはじまっている.では,全身的(マクロ)な影響が観察されるようになるのはいつからなのだろうか? われわれのものを含むいくつかの研究から,これまで考えられていたよりもずっと早くに全身的な影響が現れることがわかってきた10)11).それらすべてをがん悪液質として捉えること,そして,最初期から全身状態をケアする治療を開始することを提案したい(概念図1).

❷ 多臓器性

がん悪液質のステレオタイプは体重や筋肉の減少である.この観点から,歴史的に見ても,がん悪液質研究の多くが筋肉や脂肪にフォーカスしてきた3).一方で,筋肉や脂肪の異常を理解することががん悪液質の克服にとって十分かどうかはわからない.実際,筋肉や脂肪以外の細胞・臓器群ががんによる作用を受けることがわかってきている.脂肪や筋肉とそれ以外の臓器を区別するのではなく,がんによって起こる宿主側の変容のすべてをがん悪液質として捉えてみたい.理想的には,すべての宿主臓器・細胞の変容を理解すべきだろう(概念図2).臓器連関の考え方も重要になってくるし,広い意味では腸内細菌も重要なターゲットになるだろう.

❸ 多階層性

生命は多階層からなる複雑なシステムである.計測していない階層のことは観察できない,観察している階層のみですべてを説明できるとは限らない,ということは,観察者として常にもどかしく,また,興味深い.がん悪液質の研究についても同様で,遺伝子発現や代謝,サイトカイン,ホルモンといったあらゆる階層からがんによる全身状態の悪化という現象論を眺める必要がある(概念図2).

時間軸・多臓器性・多階層性を組み込んでがん悪液質の定義を拡張することで,いつ・どの異常に対して・どのように介入するのかを論じることができるようになる.がん悪液質は明らかに多因子性の複雑な症候群である.先に軽くふれたとおり,がん悪液質の全体像をがんの種類(原発巣の異常の性質)ごとに整理することも求められる.これらの課題に真正面から向き合うことががん悪液質の根本的な理解とその克服に肝要である.

3最新研究

歴史的な経緯からがん悪液質の定義がマクロな症状や特定の臓器の変容にフォーカスしすぎており,これを改善していくべきであることを述べてきた.今回の特集では,国内外の最新研究および悪液質治療の最前線について,寄稿をいただいた.本項では,これらの最新研究を概観する.

❶ 代謝

がん悪液質に代謝の異常が伴うことはよく知られている.代謝に関する研究は脂肪や筋肉に着目したものが多い.一方で,最近,肝臓あるいは全身(血液)レベルの代謝変化に注目が集まっている.本特集では,これらの新しい研究成果に基づいて,がんによる病的代謝変化の全体像をまとめた.Cortezらの稿では,がん悪液質研究に使われている実験モデルを整理しつつ,筋肉や肝臓の代謝異常について概観する.岡田の稿では,ショウジョウバエのがんモデルにおけるカルニチン代謝異常のメカニズムと病態生理的な意義について述べる.青木・小島の稿では,肝臓のニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)経路の変容を中心に,腸内細菌を含めた多様な変容に関するマルチオミクス研究を解説する12)〜14).また,中村らの稿では,乳がん患者の全身でみられる代謝変化について論じる.がんに起因する病的代謝変化の多様さを共有できれば幸いである.

❷ 免疫

前島・河口の稿と中村らの稿では,乳がん患者でみられる局所・全身性の免疫抑制について解説する.がん悪液質(従来の定義)の末期に炎症が伴うことは認識されており,実際に,CRP(C-reactive protein:炎症マーカー)はがん悪液質の診断に使われることもある.前島・河口の稿では,乳がんの早期ステージ(ステージ2)の転移リンパ節において局所的な免疫抑制(CD169陽性マクロファージの排除)が観察されることを紹介する10).中村らの稿では,全身状態が健全なステージ4の乳がん患者においてすでに全身的な免疫抑制の兆候がみられること,また,サイトカインプロファイルの変容がみられることを概説する11).がんが宿主に引き起こす異常全体という意味でのがん悪液質がかなり早い段階から生じていることを示す好例であると考えている.

❸ 介入・治療

それではがん悪液質にどのように対処すればよいのだろうか.Cortezらの稿では,運動等も含めた介入によってがん悪液質を緩和する試みについて述べる.立花・髙山の稿では,エドルミズ(アナモレリン)や抗GDF-15抗体薬によるがん悪液質制御について述べる.若林の稿では,サルコペニア(加齢や疾患による筋肉量および筋肉の低下)全般にかかる治療の最前線を解説する.悪液質はがんに特異的でなく,特にサルコペニアは老化等の多様な現象で観察される.食欲の減退やサルコペニアという古くからその重要性が認められている症状についてどのような治療法が開発されているのかを知ることは,本特集が目的とするがん悪液質の定義の拡張に続く新たな治療の確立に際して,きわめて重要な学びとなるはずである.

おわりに

がん悪液質についてのステレオタイプを刷新し,新しいがん悪液質像を確立することをめざして本稿を書いた.がん悪液質の定義を極限まで拡げることにより,がん悪液質=手遅れのイメージを変えたい.患者の全身状態を改善することが現行のがん治療の効率を向上させたり,経済状態の改善につながったりすることのインパクトは甚大であり,この目標を達成するためには多くの研究者がこの重要な領域に参入することが必要である.くり返しになるが,悪液質はがんに特異的ではない.生き物が死に向かうひとつの道筋として,生老病死を説明する一般的な発見につながる重要な研究領域ともいえる.全身の状態が悪化しなければ,死ぬことがなければ,根治不能ながんに困ることはない.がんが治らなくてもそれまでどおりの生活を営める,そのような世の中を実現したい.

改名 vs 定義の拡張:ネーミングは難しい

文献

- 国立がん研究センター:最新がん統計.(2023年12月閲覧)

- 専修大学:人の死の判定基準に関する法律.(2023年12月閲覧)

- Petruzzelli M & Wagner EF:Genes Dev, 30:489-501, doi:10.1101/gad.276733.115(2016)

- Lok C:Nature, 528:182-183, doi:10.1038/528182a(2015)

- Roeland EJ, et al:J Clin Oncol, 38:2438-2453, doi:10.1200/JCO.20.00611(2020)

- Arthur ST, et al:J Med Econ, 19:874-880, doi:10.1080/13696998.2016.1181640(2016)

- Fearon K, et al:Lancet Oncol, 12:489-495, doi:10.1016/S1470-2045(10)70218-7(2011)

- Biswas AK & Acharyya S:Nat Rev Cancer, 20:274-284, doi:10.1038/s41568-020-0251-4(2020)

- Hiam-Galvez KJ, et al:Nat Rev Cancer, 21:345-359, doi:10.1038/s41568-021-00347-z(2021)

- Maeshima Y, et al:bioRxiv, doi:10.1101/2023.08.02.551659(2023)

- Nakamura Y, et al:bioRxiv, doi:10.1101/2023.09.05.556440(2023)

- Okada M, et al:EMBO J, 42:e111383, doi:10.15252/embj.2022111383(2023)

- Kojima Y, et al:Nat Commun, 14:6246, doi:10.1038/s41467-023-41952-w(2023)

- Beltrà M, et al:Nat Commun, 14:1849, doi:10.1038/s41467-023-37595-6(2023)

参考図書

- 実験医学 2020年5月号 Vol.38 No.8「マルチオミクスを使って得られた最新知見」(大澤 毅/企画),羊土社(2020)

- がん悪液質.「研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野(2023年)」(科学技術振興機構 研究開発戦略センター)

- 厚生労働省:「がん研究10か年戦略」について.(2023年12月閲覧)

本記事のDOI:10.18958/7427-00001-0001351-00

著者プロフィール

河岡慎平:2012年東京大学大学院農学生命科学研究科 博士課程修了.博士(農学).コールドスプリングハーバー研究所 博士研究員(’12年~’14年),JST ERATO佐藤ライブ予測制御プロジェクト グループリーダー・国際電気通信基礎技術研究所 主任研究員(’14年~’18年)を経て,’18年より京都大学医生物学研究所 特定准教授(現職),’21年より東北大学加齢医学研究所 准教授(現職・本務),’23年より日本学術会議 連携会員(現職).