概論

「次のパンデミック」に備えるために

新型コロナパンデミックから,研究者はなにを学ぶべきか

Preparing for the next pandemic: what scientists should learn from the COVID-19 pandemic

佐藤 佳

Kei Sato:The Institute of Medical Science, The University of Tokyo/G2P-Japan Association(東京大学医科学研究所/一般社団法人G2P-Japan)

新型コロナウイルスが出現してから,4年以上の月日が流れた.「パンデミックとたたかう」ために,ウイルス学者たちは,さまざまなやり方で奮闘を続けてきた.本稿では,パンデミックの中での研究から見えてきた,「マルチスケール」な感染症の捉え方を紹介するとともに,「アカデミア(大学業界)」における新しい研究のあり方を紹介する.また,この特集で取り上げた,「次のパンデミック」に備えるための感染症研究について概説するとともに,これからの感染症研究,ウイルス研究に必要なことを述べる.

先にこの特集の本旨を述べるが,これからのウイルス研究には,若い方やさまざまな研究分野からの参画が必須であり,それを歓迎する体制は整っている.現代社会が抱えている感染症の危機を理解したうえで次のパンデミックでは研究の面から社会に貢献したいと野心を燃やす,高校生,大学生,大学院生,ポスドクなど,特に若い方々が少しでも増えることを期待している.

はじめに―「次のパンデミック」とは

もしかしたら読者の中には,人間社会に新たに出現する感染症(「新興再興感染症」と言う)によるアウトブレイク(地域的な大流行)は新興国でのみ起こるものであって,日本のような先進国には無縁のもの,というイメージをもたれていた方もいるかもしれない.しかしそのような認識が誤りであることは,新型コロナウイルスが証明している.グローバリゼーションによって世界中の都市が蜘蛛の巣のようにつながれたことによって,人間社会に出現した新興再興感染症は,瞬く間に世界中に拡散される.事実,2019年末に中国の大都市である武漢で突如出現した病原体は,わずか数カ月で全世界に広がり,パンデミックを引き起こした.また,地球温暖化の影響によって,新興再興感染症によるアウトブレイクが起きうる地域が広がり,パンデミックのリスクが年々高まってきている.本稿を読み進めるにあたり,まずはその点を認識いただきたい.

2023年5月,世界保健機関(WHO)による「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(

新型コロナウイルスに限らず,過去10年を振り返るだけでも,2014年と2019年のエボラウイルスや2016年のジカウイルスの流行にも,PHEICが発出されている.つまり,2020年にパンデミックを引き起こした新型コロナウイルスに限らず,さまざまなウイルスが数年おきくらいの頻度で出現してはPHEICが発出されてきた,という事実がある.実際,2022年には,エムポックスウイルス(サル痘ウイルス)のPHEICが発出されている.このウイルスは本邦にも侵入し,じわじわと感染を広げている.エムポックスウイルスは,現在もコンゴ民主共和国でアウトブレイクを起こしており,いつ先進国に流行が広がってもおかしくない状況にある.以上のことから,これから先も,さまざまなウイルスが出現し,アウトブレイクやパンデミックを引き起こすことは容易に推察できる.

1「次のパンデミック」に備えるために必要なことは?

――パンデミックという世界的な有事に,研究者はなにができるのか? なにをすべきなのか? そして,「次のパンデミック」に備えるためには,なにが必要なのか?

パンデミックへの備えが世界的に最も充実しているウイルスは,(高病原性鳥)インフルエンザウイルスである.インフルエンザの場合,頑健な研究体制や研究手法,国際連携の基盤がすでに構築されている.その一方で,コロナウイルス研究にそれらが欠けていたことは,今回の新型コロナパンデミックからも明らかである(座談会を参照のこと).

しかしここで留意すべきは,今回のパンデミックが,コロナウイルスによる初めての感染症有事ではなかった,という点である.2003年にはSARSコロナウイルス,2013年にはMERSコロナウイルスによる国際的な感染症有事が起きていたにもかかわらず,これらの事態から得られた経験が「教訓」として残され,インフルエンザのような研究体制の確立に資することはなかった.この史実には改めて刮目すべきであり,そこから学ぶべきことがあると考えている.

それはいったいなぜか? その一端は,新型コロナパンデミックからも窺い知ることができる.例えば,パンデミックの中で新型コロナ研究に奔走していた研究者たちが,PHEICの終了に伴う研究予算縮小の煽りを受けて,新型コロナ研究から離れつつある.そしてそのような動向は,国内外で共通している.ここから推察できるのは,おそらくSARSウイルスやMERSウイルスのアウトブレイクの際にも,同じような経緯を辿っていたのだろう,ということである.

新型コロナパンデミックが,これだけの惨事をもたらしたにもかかわらず,過去と同じ轍を踏み,今回の経験が「次のパンデミック」への備えとなる「教訓」として活かされないことは,きわめて憂慮すべき事態である.研究支援の終了に伴う研究者人口の減少は,それを助長するものである.

「パンデミックとたたかう」ために同じ方向を向いて奮闘した4年間の経験を無駄にしないためにも,そして,そこで芽吹いたものを無碍にしないためにも,過去と同じ轍を踏むことなく,研究者たちは立ち上がり,「なにか」を始めなければならない.そのための一助として,今回,『実験医学』で特集を企画した.この特集では,新型コロナパンデミックの中で奮闘した研究者たちの研究内容を振り返ることで,「次のパンデミック」への備えとしてなにが必要なのかを考えるきっかけとなればと思っている.

2「マルチスケール」な感染症研究

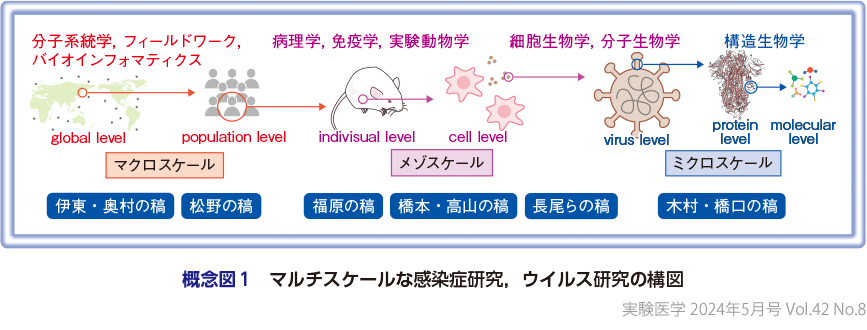

本特集では,新型コロナパンデミックの中で奮闘した研究者の方々に,その「現場」で実施された研究内容と,そこから見えてきた課題を紹介いただいた.筆者もパンデミックの中で奮闘したひとりであるが,その「現場」で痛感したのは,感染症研究,ウイルス学研究というのは,さまざまなスケール(階層)をまたいだ研究領域である,ということである(概念図1).

新型コロナパンデミックの例で言えば,2019年末,中国の武漢で謎の肺炎が多数報告された.その原因として,感染症が疑われる.それはどのようにして感染するのか? どのくらいの伝播力をもっているのか? これが最初の疑問であり,疫学や公衆衛生学によって取り組まれる課題である.並行して,原因病原体の同定が進められる.感染者数や原因病原体のゲノム情報が蓄積されると,数理科学やバイオインフォマティクスによって,その病原体の「実効再生産数(伝播力)」を推定することが可能となる.

原因病原体が分離・同定されると,次は,感染病態の理解が求められる.それが治療法の開発に直結するからだ.そのために,感染者を対象とした臨床研究や,病原体を実験動物に接種する実験が行われる.臨床医学や実験動物学,免疫学の出番である.そして,培養細胞に病原体を接種し,その病原体の細胞指向性や増殖力が解析される.治療薬となりうる阻害剤や抗体などが開発されれば,培養細胞や実験動物で,その効果が検証される.ここで活躍するのは,分子生物学や細胞生物学のような,いわゆる「ベンチワーク」の研究である.

しかし,新型コロナパンデミックの例から記憶に新しいように,薬や抗体が開発されても,それが効かない「変異株」が出現する.変異株はどのようにして薬や抗体から逃れているのか? その疑問を解き明かすのは,1分子,1タンパク質を対象とした構造生物学である.

このように,感染症学,ウイルス学というのは,世界規模の「マクロスケール」な流行動態から,臨床情報や実験動物,培養細胞を用いた「メゾスケール」の研究を経て,1分子レベルの「ミクロスケール」な世界まで,多階層にわたる理解が求められる研究分野であると言うことができる.

本特集はこの流れに沿って構成されている.新型コロナウイルスの例で前述したように,パンデミックの研究は,その流行動態の理解と,原因病原体の同定を端緒とする「マクロスケール」研究から始まる.伊東と奥村は,新型コロナウイルスを例として,分子系統学とバイオインフォマティクスを駆使して,ウイルスの流行動態や変異株の置き換わりを解析・定量化する研究手法を紹介する(伊東・奥村の稿).こうしたコンピューターサイエンスとは対照的に,松野は,実際にフィールド(野外)に出て,「次のパンデミック」の原因ウイルスとなりうるウイルスの探索を進めている.感染症研究,ウイルス研究は,その原因病原体が同定されなければ始まらない.松野は,ウイルス探索のために実施している研究活動や,その魅力について記述している(松野の稿).

原因病原体が同定されれば,その感染病態解明と治療法開発に向けた「メゾスケール」研究が展開される.しかし,原因病原体が同定されたとしても,それがすぐに入手できるとは限らない.さまざまな法的なルールや承認事項がたくさんあるからだ.一方で昨今,そのウイルスのゲノム情報は,同定後すぐに公表される.福原は,その公開されたウイルスゲノム情報をもとに,迅速にそのウイルスを人工合成できるリバースジェネティクス技術の開発と,さまざまなウイルス研究への応用方法について記述する(福原の稿).橋本と高山は,iPS細胞由来オルガノイド培養系のウイルス研究への応用について紹介する(橋本・高山の稿).実験動物に依拠しないオルガノイドという実験系は,「次のパンデミック」に備えるために欠かせないツールである.後述する「G2P-Japan」とは別に,臨床を起点として新型コロナパンデミックに立ち向かった「コロナ制圧タスクフォース」のメンバーである長尾,南宮,岡田は,新型コロナウイルス研究を例に,ヒトのゲノムワイド関連解析(GWAS)を駆使したウイルスの病態発現との関連研究や,その将来展望について紹介する(長尾らの稿).

そして,変異株が薬剤耐性を示す原因を究明するためには,1分子レベルの「ミクロスケール」な研究が必要となる.木村と橋口は,構造生物学の見地からのウイルス学と,そこから見えてきた知見を多階層に展開する発想を紹介する(木村・橋口の稿).

3「コンソーシアム」という新しい研究のあり方

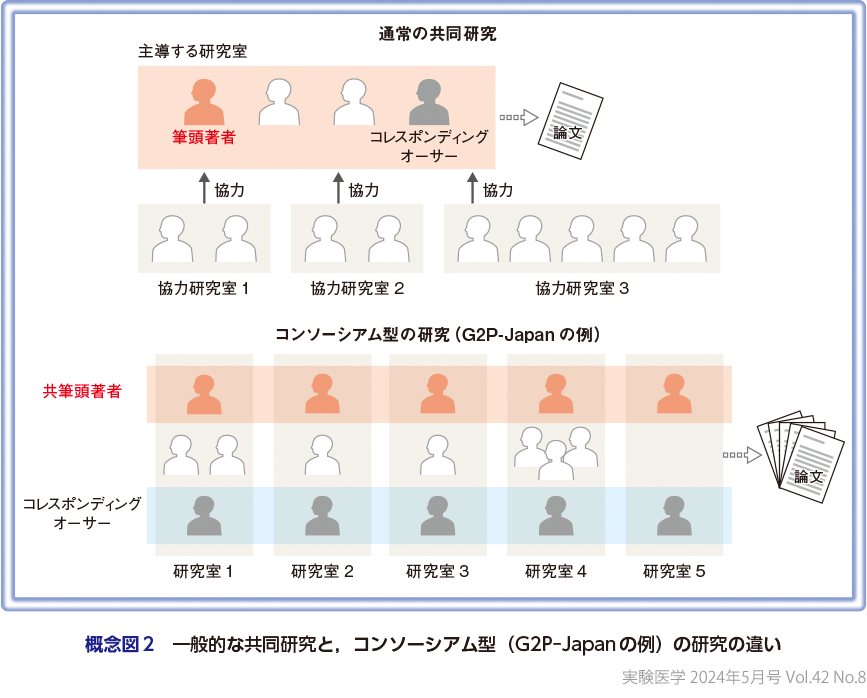

前述したような,地球規模の「マクロスケール」研究から,1分子レベルの「ミクロスケール」研究までのマルチスケールな多階層研究を,ひとつの研究室だけで遂行するのは不可能である.そのような課題を解決するために奏功したのは,「コンソーシアム」という新しい研究スタイルだった.2021年1月に筆者は,「The Genotype to Phenotype Japan(G2P-Japan)」という,若手研究者有志による研究コンソーシアムを立ち上げた.マクロ,メゾ,ミクロスケールのそれぞれの階層の研究に精通した研究者どうしが叡智を結集し,相互に連携・協働することで,さまざまな新型コロナウイルス変異株の特徴を包括的かつ迅速に解明することを可能とした.

本特集では,このマルチスケールなウイルス学研究の理解を深めていただけるように,主にG2P-Japanのメンバーに,それぞれの階層で取り組まれる研究内容について,主に新型コロナウイルス研究を振り返る形で記述いただいた.また,国内屈指の大規模なネットワークを構築することによって,ヒトゲノムの観点から新型コロナウイルス感染症の病態解明をめざした「コロナ制圧タスクフォース」からも,パンデミックの中での研究を紹介いただいた.

そして本特集の最後には座談会として,本稿の筆者である佐藤に加え,「G2P-Japan」の福原,「コロナ制圧タスクフォース」の福永,「クラスター対策班」および「新型コロナウイルス感染症対策分科会」で中心的な役割を果たしてきた押谷,そして,臨床の最前線に立ちながら新型コロナウイルス感染症についての正しい情報発信に努めてきた忽那の4名の研究者の方々に参集いただき,新型コロナパンデミックの中での研究や活動を振り返りながら,「次のパンデミック」に備えるために必要なことについて議論・提案する場を設けた(座談会).

この「G2P-Japan」というコンソーシアムの構想や試みは,過去に類を見ないユニークな取り組みだった.このような取り組みがなぜ奏功したのか? G2P-Japanの初期メンバーである池田と齊藤は,どのような経緯でG2P-Japanが発足され,発展していったのか,その裏話を,コラムという形で紹介する(池田・齊藤のコラム).なお,われわれG2P-Japanの奮闘については,『G2P-Japanの挑戦 コロナ禍を疾走した研究者たち』(日経サイエンス社)や,筆者がウェブサイト「週プレNEWS」で連載するコラム【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】でつまびらかに紹介しているので,興味があればそれらも参照いただきたい.

ちなみに,この「コンソーシアム」という枠組みはユニークで,「誰かの研究を誰かが手伝う」という,一般的な一方向の共同研究の構図とは少し異なる(概念図2).このコンソーシアムの中では,参加メンバーが皆並列の関係にあり,それぞれが相互に協力することで,たくさんの研究成果を生み出してきた.G2P-Japanを発足してからの3年間に発表した論文の数は30を超え,その中にはNatureやCell,New England Journal of Medicineのようなトップジャーナルに上梓した論文も含まれる.

この「コンソーシアム」という研究体制は,新型コロナパンデミックの中で副次的に生まれたものであるが,これはウイルス学に限らず,生命科学の新しい研究のスタイルとして一考する価値があるものではないか,とも思っている.主従の関係がなく,皆がそれぞれ並列に協力し,研究成果を分かち合う.それが「誰か」の研究成果にはならなくとも,この連携体制によって,世界と伍する研究成果をあげることができるのであれば,それは奏功した研究スタイルだと言えるのではないだろうか?(研究スタイルについては座談会参照)

なぜG2P-Japanはうまくワークしたのか?(結成コアメンバーの視点から)

新型コロナパンデミックでは,多数のHIV/エイズ研究者が流行早期から新型コロナウイルスの研究を開始し,いわゆる一流誌に多くの研究成果を発表した.これは日本だけでなく,世界的にみても共通している現象である.G2P-Japanの主宰者である佐藤佳先生(東京大学)だけでなく,本稿筆者の池田や齊藤も元々はHIV研究に従事していた.HIV研究者が,新型コロナウイルス研究に大きく貢献した理由の一つは,HIVの研究分野は,ウイルスが同定されてから約40年間の積み重ねがあり,非常に成熟しているからだと考えられる.

G2P-Japanの処女作1)は,スパイクタンパク質におけるL452R変異のウイルスの性状と細胞性免疫への影響を解析したわけだが,ここではHIV研究によって培われたさまざまな実験手法が散りばめられている.この研究を開始するきっかけとなった「L452R変異をもつウイルスは多くの日本人がもつ細胞性免疫から逃避するかもしれない」という本園千尋先生(熊本大学),中川草先生(東海大学),佐藤先生の仮説は,HIV研究を通して培われた免疫学的手法に基づくものである.また,佐藤先生,池田,齊藤で分担して行ったウイルス学的解析も,HIV研究で培った技術を応用したものが多い.新型コロナウイルスはヒトに重篤な病気を起こす可能性があるため,バイオセーフティレベル(BSL)-3という特別な実験室で扱う必要がある.しかし,HIV研究を通して学んだシュードウイルスを利用する実験手法により,BSL-2でも多くのウイルス学的解析が可能になった.さらに,池田が新型コロナウイルスの膜融合活性を測定するときに用いた手法も,HIV研究で培った技術を応用したものである2)3).このように,HIV研究で培った基礎ウイルス学的手法や免疫学的手法を利用することで,新型コロナウイルス研究は進められていった.

われわれHIV研究者が新型コロナウイルス研究に大きく貢献したもう一つの理由は,これまでのHIV研究を通して培われたネットワークにあると考えられる.私たちは元々,HIV研究を通してつながった仲間であり,他の分野もそうかもしれないが,HIV研究者には同業者だけが共有する感覚のようなものがある.このような経緯から,前述の処女作を進める際,スムーズに連携し迅速に研究成果を発表することができ,これ以降の新型コロナウイルス変異株の特性の解明においても大いに役立った.

今回のパンデミック下のような状況だけではなく生命科学研究全般でいえることかもしれないが,1つの研究領域にしっかりと軸足を置くことや,そこでネットワークを培うことは,1人では成し遂げられない大きなプロジェクトを立ち上げたり,今回のようにスピード感を求められる場面で,研究者が大きな力を発揮するためのきわめて重要な武器になるということを強く感じた.とりわけ感染症領域において,次なるパンデミックに備える基礎研究としては,HIV研究領域は魅力的であり,ぜひ本分野への参画を歓迎したい.

文献

- Motozono C, et al:Cell Host Microbe, 29:1124-1136.e11, doi:10.1016/j.chom.2021.06.006(2021)

- Ikeda T, et al:PLoS Pathog, 14:e1007010, doi:10.1371/journal.ppat.1007010(2018)

- Nasser H, et al:STAR Protoc, 3:101773, doi:10.1016/j.xpro.2022.101773(2022)

参考図書

- 「G2P-Japan の挑戦 コロナ禍を疾走した研究者たち」〔佐藤 佳,詫摩雅子(聞き手)/ 著〕,日経サイエンス(2023)

おわりに

本特集の著者たちの中には,それぞれの経歴を見ていただければわかるように,新型コロナパンデミックの前からコロナウイルスを専門に研究していた著者はいない.つまり,パンデミックを機に,その必要性に駆られてコロナウイルスの研究に着手し,基礎研究の立場からパンデミックに立ち向かった研究者たちである.そこで芽吹いたものを活かし,「次のパンデミック」に備えるための研究体制へと育てていくことこそが,現在の感染症研究にとっていちばん求められているものであると筆者は考えている.

2023年度より筆者は,日本学術振興会(JSPS)の国際先導研究と,日本医療研究開発機構(AMED)のASPIREというふたつの大型研究費の支援をいただく機会を得た.ふたつの研究費に共通するのは,国際共同研究の推進と,若手研究者の育成である.どちらの研究費も支援期間が6年以上と,長期間にわたって,じっくりと研究体制を整えていく時間がある.国際共同研究はもとより,この機会に筆者は特に,若手研究者の育成に傾注したいと考えている.6年間という時間を有効に活用し,G2P-Japanというひとつの「苗木」を揺るぎない「大樹」に,そしてそれのみならず,青々と生い茂る「森林」を育てたいと考えている.そのためには,気概があり,モチベーションを共有できる学生や若手研究者の参画は欠かせない.

最後に改めて.パンデミックという有事に,研究者はなにができるのか? なにをすべきなのか? そして,「次のパンデミック」に備えるためには,なにが必要なのか? そのヒントは,本特集の中に散りばめられているはずである.

本稿を読み,そして,本特集に目を通した若い学生や研究者の方々が,少しでも感染症研究の世界に興味をもち,その世界に飛び込んできてくれることを願ってやまない.

本記事のDOI:10.18958/7485-00001-0001407-00

著者プロフィール

佐藤 佳:東京大学医科学研究所システムウイルス学分野教授,一般社団法人G2P-Japan代表理事.2010年,京都大学大学院医学研究科博士課程修了(3年次早期修了),医学博士.京都大学ウイルス研究所博士研究員,助教,講師などを経て,’18年4月から東京大学医科学研究所感染症国際研究センター准教授(研究室主宰者),’22年4月から現職.杉浦奨励賞(’15年,日本ウイルス学会),文部科学大臣若手科学者賞(’20年),日本学術振興会賞(’23年)などを受賞.’21年1月,研究コンソーシアム「The Genotype to Phenotype Japan(G2P-Japan)」を発足・主宰.’24年1月,一般社団法人G2P-Japanを代表理事として設立,ウイルス研究の啓発に努める.『週刊プレイボーイ』のウェブサイト「週プレNEWS」で,コラム【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】を連載中(https://wpb.shueisha.co.jp/column/ordinary-life-of-covid-19-scientist/).