概論

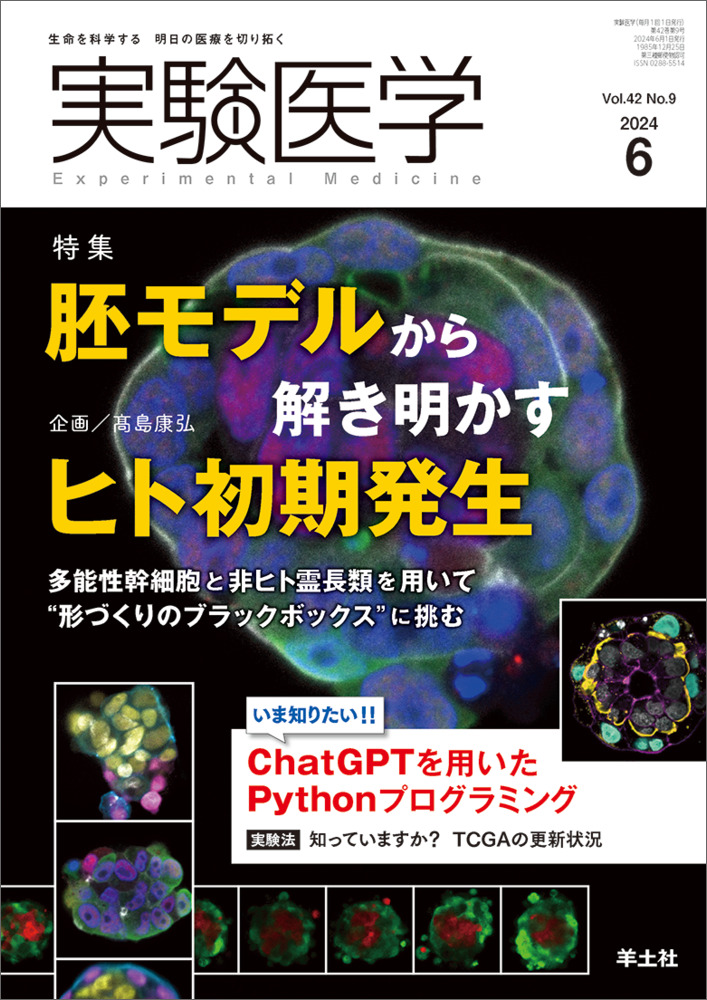

ヒト・霊長類の多能性幹細胞と初期発生モデルの最前線

Frontiers in early developmental models using human and primate pluripotent

stem cells

髙島康弘

Yasuhiro Takashima:Department of Life Science Frontiers, CiRA, Kyoto

University(京都大学iPS細胞研究所未来生命科学部門)

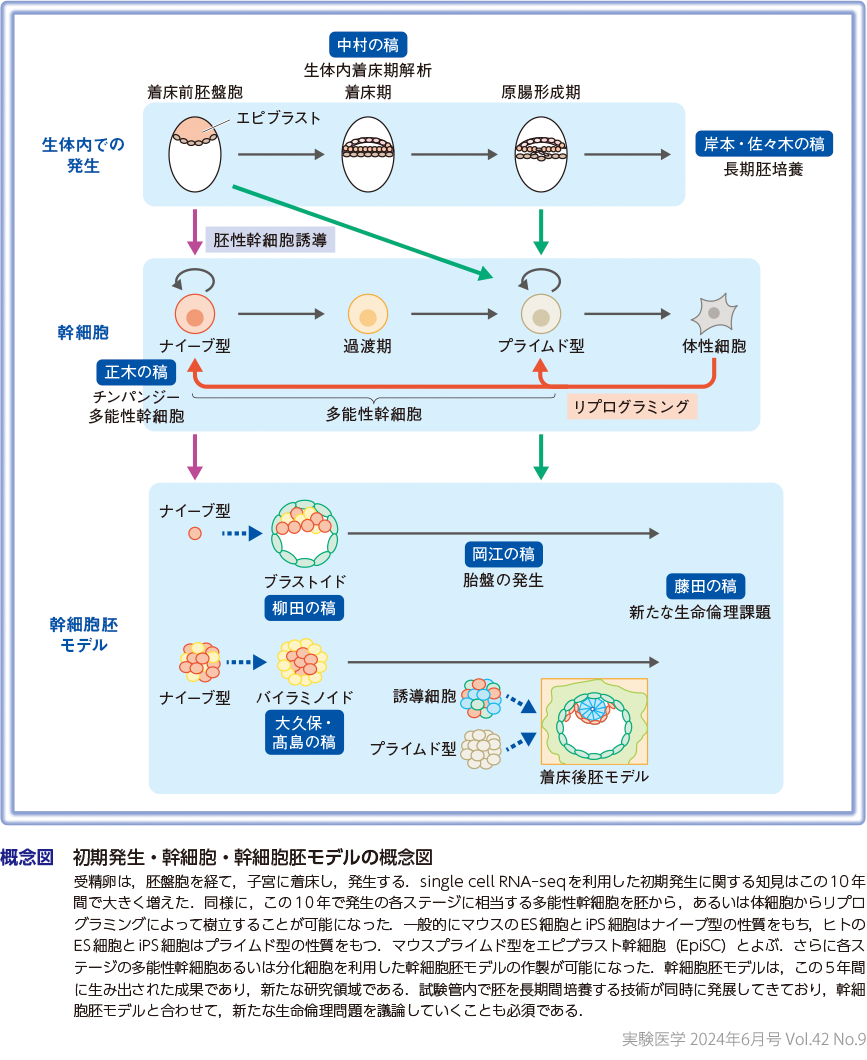

ヒト初期発生を理解するために幹細胞を利用した胚モデルの研究が急速に発展している.幹細胞を利用した胚モデルは,幹細胞胚モデル(stem cell-based embryo model),再構成胚,擬似胚ともよばれているが,初期発生研究分野の革新的なツールになる可能性がある.本特集では,ヒト初期発生の理解をめざした本分野において世界をリードする7名の研究者に,それぞれの切り口から最新の研究状況を概説いただく.本稿においては,胚モデル研究の全体像を概説するとともに胚モデル研究の出発点の細胞として利用される多能性幹細胞に関する知見を紹介する.

はじめに

ヒトを理解するためには,ヒトを解析することが最もストレートである.しかしながら,ヒトを解析することは倫理的にも技術的にも困難な点がある.例えば遺伝子改変を行った個体の解析であるとか,侵襲を伴う個体の解析は不可能である.このため動物モデルが利用されてきた.特にマウスをモデルとして生命科学は大きく発展した.2010年代に入り次世代シークエンス,特にsingle cell RNA-seqの技術が初期発生研究にも導入され,得られる情報量も一気に増えた.その結果,マウスとヒトの発生における違いも明らかになってきた.このためヒトでの初期発生研究の重要性がクローズアップされた.特にヒト胚が子宮に着床する時期の発生は数枚の標本が存在するのみであり,ブラックボックスである.

2018年,Nicolas Rivron博士のグループから,多能性幹細胞を用いてマウス胚盤胞(ブラストシスト)によく似たブラストイドとよばれる三次元細胞塊(スフェア)を形成したという報告がなされた1).2021年になりヒトにおいても同様のブラストイドが報告された2)〜4).ブラストイド以外にも幹細胞を利用し,胚によく似た三次元構造体を作製した報告もなされ,幹細胞胚モデル(stem cell-based embryo model)として総称される.ヒト胚を利用した解析は,倫理や技術の観点から制限が多い.しかし,ヒト幹細胞胚モデルを作製し,試験管内で発生させることによって,ヒト初期発生を解析することが可能になった.幹細胞胚モデルは,名前の通り幹細胞を利用した胚を模倣するモデルである.基本的な作製方法としては,試験管内において幹細胞を三次元で浮遊させ,凝集塊をつくり作製する.どのような胚モデルが作製できるかは,使用する幹細胞に依存する.考えると当然のことであるが,幹細胞胚モデルを構成する細胞は,使用する幹細胞が分化できる細胞種である.例えば胎盤に分化できる幹細胞を使用すると胎盤を含むモデルをつくることができる.子宮着床前の発生段階に相当する幹細胞を利用すると,着床前胚のモデルを作製することが可能となる.そこで本稿では,初期発生と幹細胞胚モデルを作製するための幹細胞についての知見を述べ,どのような幹細胞胚モデルが作製可能かを概説する.

1初期発生と多能性幹細胞

❶ 初期発生

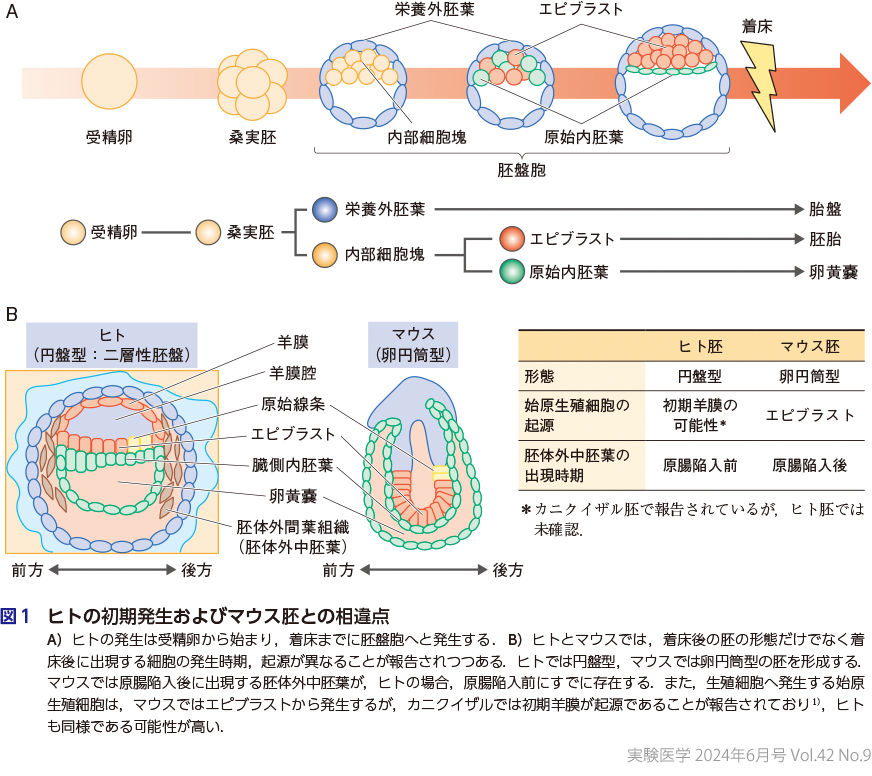

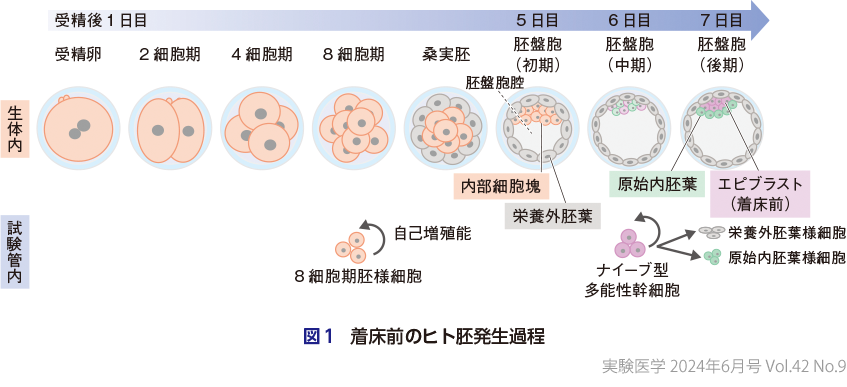

哺乳類における発生の出発点は,精子と卵子の受精である.その後,受精卵は卵割を開始し,桑実胚という時期を経て,胚盤胞を形成する(大久保・髙島の稿図1,柳田の稿図1参照).胚盤胞において,細胞の運命は内部細胞塊と栄養外胚葉に分かれていく.その後,内部細胞塊は体を構成するエピブラストと卵黄嚢を構成する原始内胚葉になる.栄養外胚葉は着床後胎盤に分化していく.

❷ 多能性幹細胞

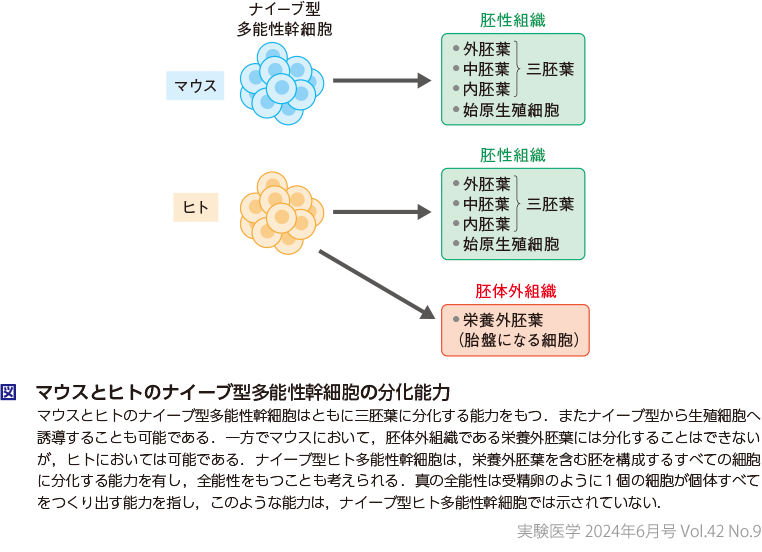

胚盤胞のエピブラストから多能性幹細胞(pluripotent stem cells:PSC)を樹立することができる(概念図).多能性幹細胞は,試験管内で未分化性を維持し,長期間にわたり培養することができる.分化シグナルを与えると,生体での発生と同様に三胚葉(外胚葉・中胚葉・内胚葉)に分化する(図).外胚葉由来の神経・網膜・皮膚や中胚葉由来の筋肉・血液,内胚葉由来の肺・膵臓・腸といった体を構成するあらゆる細胞に分化することができる.さらには始原生殖細胞にも分化し,生殖系列に分化することもできる.特に多能性幹細胞のうち,胚に由来する多能性幹細胞を胚性幹細胞(embryonic stem cells:ES細胞)とよび,体細胞からリプログラミングされ樹立される多能性幹細胞を人工多能性幹細胞(induced pluripotent stem cells:iPS細胞)とよぶ.1981年に英国のMartin J. Evans博士らにより,マウスES細胞が樹立され,発生工学および遺伝子改変技術に技術革新が起こり,生命科学は大きく進歩した.遅れること約20年,1998年に米国のJames A. Thomson博士らによってヒトES細胞が樹立された.そして2006年に山中伸弥博士らによりマウスiPS細胞,2007年にヒトiPS細胞が樹立されている.

ヒトES細胞とマウスES細胞は着床前胚のエピブラストを培養して樹立されるが,同じES細胞と定義されるものの維持に必要な増殖因子や阻害剤といった維持培地の違いがあった.2007年にマウスの着床後胚からヒトES細胞と同様の培地条件を用いて新たな多能性幹細胞が樹立された.この多能性幹細胞はマウスエピブラスト幹細胞(EpiSC)とよばれ,マウスES細胞よりヒトES細胞に近い性質をもつことが報告された.一方,2014年,われわれはマウスES細胞に性質が近いヒト多能性幹細胞を樹立した.この多能性幹細胞はナイーブ型とよばれる.現在,多能性幹細胞は着床前胚に性質が一致するナイーブ型と着床後まで分化が進んだプライムド型に分類される(概念図).マウスにおけるナイーブ型多能性幹細胞の最も大きな特徴は,胚盤胞にナイーブ型多能性幹細胞を注入するとキメラマウスをつくり,生殖細胞系列へと寄与することである.一方でプライムド型であるEpiSCは,遺伝子改変等を行わないとマウスキメラを作出できないことや生殖細胞になれないことが知られる.

ヒト多能性幹細胞の分化能力は,マウスとは少し異なる.プライムド型ヒト多能性幹細胞は始原生殖細胞に分化できることが知られる.ナイーブ型ヒト多能性幹細胞の分化能力を調べる研究を行ったところ,興味深いことにナイーブ型ヒト多能性幹細胞は着床前胚の栄養外胚葉に分化することがわかった(図)5).この結果は,今までのマウス多能性幹細胞の定義が揺らぐ結果となった.マウスにおいては,三胚葉に分化する能力を多能性と呼び,栄養外胚葉に分化する能力を全能性と呼んだからだ.ヒトの胚盤胞のエピブラストから生理的に栄養外胚葉へと分化し,その後分化した栄養外胚葉が胎盤へと寄与するのか,寄与するなら胎盤のどの部位であるのか,興味深い点であるが,ヒト個体で証明することは現状不可能である.胎盤を構成するトロホブラスト(栄養膜細胞)やトロホブラスト幹細胞(栄養膜幹細胞,TS細胞)に関しては,世界に先駆けヒトTS細胞を樹立した岡江寛明氏が詳述する6)(岡江の稿参照).

❸ 非ヒト霊長類モデル

ヒトでは解析ができない研究も多くあるため,ヒトの属する霊長類の動物を用いて得られる知見はヒトを理解するうえで大きな意義をもつ.近年,霊長類をモデルとした研究が一気に進み,マウスでは得られないデータが報告されている.本特集では,霊長類研究をリードする正木英樹氏,中村友紀氏,そして岸本恵子氏・佐々木えりか氏のグループにおのおのの研究を紹介いただく.正木氏は,霊長類のなかでもヒト科でありヒトに非常に近いチンパンジーを用いて,ナイーブ型チンパンジー多能性幹細胞を樹立している.ナイーブ型チンパンジー多能性幹細胞はヒトのそれと近い性質を有しており,ヒトでは倫理的には困難な研究が可能になる.中村氏は旧世界ザルに属するカニクイザルに関し,岸本氏・佐々木氏は新世界ザルに属するマーモセットに関し,最新の知見を報告いただく.特にヒトにおいては,胚が子宮に着床し発生する時期を生体内で観察することは不可能である.両氏は,カニクイザルとマーモセットを利用し,胚が子宮に着床し原腸陥入が起こり三胚葉が分化するこの時期を解析し報告した.今まではブラックボックスとされてきたin vivoの発生に対してsingle cell RNA-seqを利用することによって得られた知見に関し詳述いただく.

2多能性幹細胞を利用した幹細胞胚モデル

くり返しになるが,胚は将来体になるエピブラストと,その発生を支える胚体外細胞とが集まって構成されている.幹細胞胚モデルの中心となるのはエピブラストであり,エピブラストの代替として多能性幹細胞を用いる.そして,エピブラストの発生を支える胚体外細胞を胚モデルに加えることが基本構成になる.国際幹細胞学会は,幹細胞胚モデルを大きく2つに分類した.胚のすべての種類の細胞で作製する統合胚モデルと,一部の細胞が欠損した非統合胚モデルである(藤田の稿参照).統合胚モデルの代表はブラストイドである(柳田の稿参照).また,非統合胚モデルの代表として,本特集では,栄養外胚葉が欠損したバイラミノイド(二層性胚盤モデル)を紹介する7)(大久保・髙島の稿参照).

着床前胚である胚盤胞に相当するブラストイドを作製するためには,着床前エピブラストに相当するナイーブ型多能性幹細胞を用いる必要がある.マウス多能性幹細胞は基本的には栄養外胚葉に分化しないため,マウスブラストイドはナイーブ型多能性幹細胞と栄養外胚葉を混ぜ合わせることで作製されている.実際には,ナイーブ型多能性幹細胞とトロホブラスト幹細胞(岡江の稿参照)を混ぜ合わせて作製する1)8).一方でヒトにおいては,ナイーブ型多能性幹細胞は栄養外胚葉にも分化するため,ナイーブ型多能性幹細胞のみによって作製可能である(柳田の稿参照).

着床前胚の胚盤胞は子宮に着床し,発生を続ける.「はじめに」で言及したように着床期はブラックボックスであり,この時期の発生を幹細胞胚モデルで解析することが次のチャレンジになる.着床後まで受精卵や胚を試験管内で長期培養する方法が,マウス胚,ヒト胚,カニクイザル胚を用いて開発されてきており,これらの方法が幹細胞胚モデルにおいても参考になる(岸本・佐々木の稿参照).実際,ブラストイドを着床後まで発生させる試みや子宮内膜にブラストイドを擬似着床させ解析する研究が報告されている9)〜11).また着床後胚をモデルの出発点とし胚モデルを培養する方法も報告されている(大久保・髙島の稿参照).大久保巧氏が紹介する非統合胚モデルのバイラミノイドは,着床前胚のステージから原腸陥入期まで生理的時間軸に沿って試験管内で発生が進み観察できた初めてのモデルである.遺伝子改変を行うことによって,ヒト発生における各細胞の役割も明らかにしており,ヒト着床期の発生の一端が明らかになった7).

また本特集では取り上げられなかったが,非統合胚モデルとしてはプライムド型多能性幹細胞を利用したモデルも報告されている.体軸にそった中胚葉や体節の一部を再現する,ガストロイドや体節形成モデルなども報告されている12)13).その他,ナイーブ型に完全には包含されない多能性幹細胞を利用した幹細胞胚モデルも報告されており,さまざまなモデルが作製されている.

おわりに

統合胚モデルは,胚そのものを模倣する.現在胚モデルは発生を進めることができず(中村の稿,藤田の稿参照),生命ではない.しかしながら,モデルがより洗練されていく可能性も考えると倫理的な問題や規制を考えていく必要がある(藤田の稿参照).同時に幹細胞胚モデルは,ヒト発生を理解するツールとしてのみではなく,不妊治療,初期発生異常の研究,再生医療等への応用が期待されており,これらから得られるメリットは大きく,多能性幹細胞を利用しヒト初期発生を解析するアプローチは今後も爆発的に発展すると思われる.日本においても,若い研究者が加わり世界に一石を投じるような研究ができればと願う.

文献

- Rivron NC, et al:Nature, 557:106-111, doi:10.1038/s41586-018-0051-0(2018)

- Yanagida A, et al:Cell Stem Cell, 28:1016-1022.e4, doi:10.1016/j.stem.2021.04.031(2021)

- Liu X, et al:Nature, 591:627-632, doi:10.1038/s41586-021-03372-y(2021)

- Yu L, et al:Nature, 591:620-626, doi:10.1038/s41586-021-03356-y(2021)

- Io S, et al:Cell Stem Cell, 28:1023-1039.e13, doi:10.1016/j.stem.2021.03.013(2021)

- Okae H, et al:Cell Stem Cell, 22:50-63.e6, doi:10.1016/j.stem.2017.11.004(2018)

- Okubo T, et al:Nature, 626:357-366, doi:10.1038/s41586-023-06871-2(2024)

- Ohinata Y, et al:Science, 375:574-578, doi:10.1126/science.aay3325(2022)

- Karvas RM, et al:Cell Stem Cell, 30:1148-1165.e7, doi:10.1016/j.stem.2023.08.005(2023)

- Kagawa H, et al:Nature, 601:600-605, doi:10.1038/s41586-021-04267-8(2022)

- Shibata S, et al:Sci Adv, 10:eadi4819, doi:10.1126/sciadv.adi4819(2024)

- Moris N, et al:Nature, 582:410-415, doi:10.1038/s41586-020-2383-9(2020)

- Yamanaka Y, et al:Nature, 614:509-520, doi:10.1038/s41586-022-05649-2(2023)

本記事のDOI:10.18958/7495-00001-0001434-00

著者プロフィール

髙島康弘:神戸大学大学院医学研究科(春日雅人先生)および理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(当時.西川伸一先生)のご指導のもと,マウスES細胞を用いて間葉系幹細胞と脂肪細胞の分化系譜にかかわる研究を行う.その後英国ケンブリッジ大学のAustin Smith研究室に留学.ナイーブ型ヒト多能性幹細胞の樹立を行った.幹細胞と個体の制御メカニズムを理解し,幹細胞を用いて健康に役立つ研究をしたい.

白紙のキャンバスに絵を描く